なぜ今、小児訪問看護か?小規模ステーションの勝機と現状

訪問看護の役割が増す中、多くのステーションが運営課題に直面しています。

ここではまず現状の課題を整理し、なぜ今「小児訪問看護」が新たな視点として求められるのか、その理由と小規模ステーションの勝機を探ります。

訪問看護の現状と課題:新たな柱の必要性

訪問看護業界は、介護保険依存の収益構造や競争激化という課題を抱えています。特に、地域に根差した小規模ステーションでは、人材確保・育成の難しさや経営資源の制約も加わり、将来への不安を感じやすい状況です。

このような背景から、ステーションの専門性を高め、新たな収益の柱を築く重要性が増しています。その有力な選択肢が、まだ多くのステーションが本格的に参入していない「小児訪問看護」です。

小児訪問看護の需要増:データと現場の声

「小児訪問看護」が新たな柱となり得る最大の理由は、明確な需要増です。

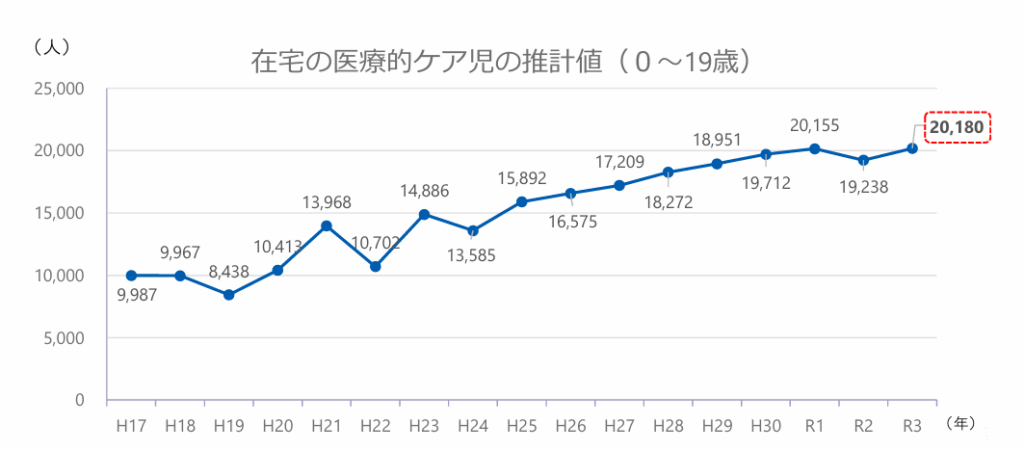

医療技術の進歩によりNICU(新生児集中治療室)を退院し、在宅で医療的ケアを必要とする子どもたち(医療的ケア児)の数は増加傾向にあります。

厚生労働省の調査では、医療的ケア児の数は令和3年に全国に約2万人と推計され、平成17年の約1万人から倍増しています。

現場からは、「退院後の受け皿が足りない」「専門的なケアができるステーションが近隣にない」といった声も聞かれます。

共働き家庭の増加や地域での子育て意識の高まりも、専門知識・技術を持つ小児訪問看護への期待を後押ししています。

小児訪問看護で小規模が活きる3つの強み

需要が増す小児訪問看護で、なぜ小規模ステーションが力を発揮できるのでしょうか。小規模ならではの特性が小児ケアに適しているからです。主な強みとして、以下の3点が挙げられます。

- 1. 柔軟性とフットワーク

子どもの状態変化や急な依頼に迅速に対応可能。個別性の高いケアプランにも柔軟に対応できる。 - 2. 密な連携と温かい雰囲気

スタッフ間の情報共有がスムーズで、チームとしての一体感が生まれやすく、質の高いケアにつながる。 - 3. 地域との信頼関係

地元の医療機関や福祉、教育機関との顔の見える関係を築きやすく、地域連携の核となり得る。

小児訪問看護のリアル:現場のやりがいと課題

日々子どもたちと向き合う看護師の声から、特有のやりがいと乗り越えるべき課題を具体的に見ていきましょう。

看護師が語る:小児ならではのやりがい・難しさ

小児訪問看護は、成人看護と異なる魅力と困難さが共存します。

【小児訪問看護のやりがい】

- 成長を見守る喜び: 日々の成長に立ち会い、医療的ケアで可能性を引き出し発達を支援できる

- 家族全体を支える実感: 子どもだけでなく、ケアを担う家族に寄り添い、「安心」を届けられる実感

- 専門性の高い看護実践: 多様な疾患やケアへの対応で学び続け、看護師として成長できる

【小児訪問看護の難しさ】

- コミュニケーションの多様性: 言葉以外での意思疎通や、家族からの丁寧な情報収集の必要性

- 深い家族支援: 家族の不安に寄り添い、情報提供や社会資源連携も行うこと

- 急変対応への緊張感と責任: 子どもの急変リスクへの常時対応と、その重責

- 医療依存度の高さとケアの複雑性: 複雑な医療機器の管理など、高い技術と細心の注意

運営の壁:多忙さ・多機関連携・保護者対応の実際

やりがいの一方で、小児訪問看護の運営には以下のような特有の困難もあります。

- スケジュールの過密さ:「90分訪問」「複数名体制」も多く、特に学校等終了後の夕方シフト調整は大きな課題。兄弟児の状況による急な予定変更への臨機応変な対応も必須。

- 多機関との連携の複雑さ:学校、保育園、医師、リハビリ職、相談支援員など関係機関が多岐に渡るため、情報共有と役割分担の丁寧な調整が求められる。

- 保護者との密なコミュニケーションと精神的サポート:保護者の不安や期待に寄り添い、信頼関係を築きながら情報提供や精神的サポートを行うことの重要性。

課題解決の糸口:小規模だからこそできること

運営上の壁も、小規模ステーションならではの強みが解決の突破口となります。スタッフ間の顔の見える関係は、情報共有を迅速にし、多機関連携や急なスケジュール変更にもチームで柔軟に対応する力になります。

また、「〇〇な子どもたちのために」という明確なビジョンと情熱の共有が重要です。「できない理由」でなく「どうすればできるか」を常に考え、工夫する文化を育むことが、小規模ステーションが小児訪問看護で成功する秘訣です。

小児訪問看護 成功へのロードマップ:3つの重点領域

手探り状態のステーションが多いこの分野で成果を上げるため、小規模ステーションが踏むべきステップを具体的なアクションと共に解説します。

①専門性を高め、信頼を築く

小児訪問看護の土台は「専門性」です。深い知識と高度な技術が、安全で質の高いケアと利用者家族や関係機関からの「信頼」につながります。

必須知識・技術:小児訪問看護の基本

小児ケアの質と安全を守るため、基礎知識・技術の習得と、最新情報へのアップデートが求められます。まず身につけるべき知識・技術分野をご紹介します。

| 知識分野 | 主な内容 |

|---|---|

| 小児特有疾患 | 病態生理、症状、治療、合併症の基本 |

| 発達段階別アセスメント | 成長段階の特徴理解、個別的関わり |

| フィジカルアセスメント | バイタル基準、観察点 |

| 関連法規・制度 | 児童福祉法、医療的ケア児支援法等の概要 |

| 技術分野 | 主な内容 |

|---|---|

| 基本医療的ケア | 経管栄養、吸引、気管切開ケア、人工呼吸器など |

| 薬剤知識・安全投与 | 正確な計算、誤薬防止、副作用観察 |

| 急変対応・救急蘇生 | 小児BLS、定期研修 |

| 遊びを通じたケア | 発達に合わせた関わり、コミュニケーション |

これらの習得に加え、外部研修(日本訪問看護財団、看護協会、オンライン等)やステーション内勉強会・事例検討を通じて、常に知識・技術をアップデートし続ける姿勢が大切です。

また、小児看護関連の専門資格の取得も、専門性の向上と信頼獲得につながります。ステーションとして、研修費用の補助や勤務調整といった資格取得支援を行うことも有効でしょう。

人材確保と育成:小児ケアチームの構築

質の高い小児訪問看護を実現するには、経験者の採用と未経験者の育成をバランス良く進めることが大切です。

- 経験者採用: 小児科・NICU経験者へ、専門性を活かせる魅力を伝え積極的に採用。

- 未経験者育成: 「なぜ小児看護をしたいか」という動機と学び続ける姿勢を重視。OJT、同行訪問、メンター制度で丁寧にサポート。子育て中看護師も活躍できる環境整備も有効。

モチベーション維持、働きやすい環境づくり

看護師の意欲と働きやすさが、質の高い小児ケアを持続させる原動力となります。小児訪問看護特有の課題に配慮した環境づくりを進めましょう。

- モチベーション向上策: 定期面談、目標共有、キャリアパス提示。成功体験の共有や感謝の文化醸成。

- 小児特有の課題に対応した働きやすい環境:

- 柔軟なシフト(夕方訪問・急な変更への対応)

- 迅速な情報共有体制(スケジュール変更など)

- 業務負担軽減(記録効率化、残業削減、休暇推奨)

- 精神的サポート体制の充実

②地域との連携を強化

専門性を高めたら、次は地域との連携強化です。これが、小児とその家族に選ばれ、信頼されるステーションへの道筋となります。

多職種連携の重要性:学校・医療・福祉と繋がる

小児訪問看護は、ステーション単独では成り立ちません。子どもの生活を多角的に支えるためには、学校や保育施設、地域の医療機関、そして福祉サービスとの切れ目のない連携が欠かせません。その効果は多岐にわたります。

- 情報共有と目標一致

- 役割分担と専門性の活用で効率的支援

- 切れ目のない一貫したサポート体制構築

- 多方面支援で家族の負担軽減・安心感向上

具体的な連携方法:情報共有と役割分担のコツ

多職種連携を円滑に進めるには、情報共有と役割分担の明確化がポイントです。実践しやすい方法を以下に紹介します。

情報共有のポイント

- 定期的な連携会議(顔合わせ、議事録共有)

- ICTツール(セキュアなチャット等)の活用や独自の「連携シート」作成

- 各機関の連絡担当者と緊急時フローの明確化・共有

役割分担では、各職種の専門性を相互理解し、最適な分担を意識すること、連携のハブとなるキーパーソン(相談支援専門員等)を設定することがコツです。

「地域で育てる」信頼関係の構築

効果的な連携の根底には「信頼」が欠かせません。「地域で子どもを育てる」体制を築くため、積極的なコミュニケーション、相手への尊重と対等な協力、ステーションの理念・強みの明確な発信、誠実な対応の徹底を心がけましょう。

地道な努力の積み重ねが、地域からの信頼を得て、「あそこに任せれば安心だ」と言われるステーションへの道を開きます。

③効果的な運営戦略で、持続可能なステーションへ

専門性と地域連携を土台に、次は小児とその家族に寄り添った持続可能な運営戦略です。

ステーションの理念と提供価値を明確にする

ステーション運営の核は「小児とその家族」視点の理念と提供価値です。

- 理念・ビジョン明確化: 「医療的ケア児と家族の笑顔のために何ができるか」を言語化。「子どもの権利擁護」「発達支援」も重視。

- 大切にしたい看護観共有: 「子どもの目線」「遊びを通じたケア」「家族のエンパワメント」など、重視する小児看護のあり方を共有。

- 提供価値の定義: 理念に基づき、提供できる独自の価値(例:特定小児疾患への専門ケア、家族QOL向上)を定める。

これらを明確にすることで、スタッフの求心力と地域への信頼感を高めます。

強みを活かし、選ばれるサービスをデザインする

明確化した理念を具体的なサービスへ。小児特有ニーズに応える自ステーションの強みを活かしましょう。以下に視点を示します。

- 「強み」具体化: 理念、スタッフの小児看護経験、地域ニーズから独自の強みを特定する。

- 強みを活かすサービス設計: 小児向けサービスを具体化(例:長時間見守り、緊急時対応、家族休息支援、学校等連携支援)。

- 個別性重視の柔軟な提供: 子どもの成長や状態、家族の希望に合わせた、きめ細やかなサービスを。

効率的な運営体制で、質の高いケアを持続する

質の高い小児訪問看護の継続には効率的運営が欠かせません。以下の業務効率化で専門ケアと家族支援の時間を確保し、質の維持と満足度向上をはかります。

- 訪問看護ソフト活用による記録・情報共有・請求の効率化

- 業務プロセス(物品管理、書類作成)の見直しと標準化

- チーム内での適切な役割分担(事務作業の分担など)

地域ニーズに応え、共に成長する姿勢を貫く

地域と共に歩み、成長し続ける姿勢が長期的な成功の基盤となります。関係機関・家族の声に耳を傾けニーズを把握し、新知識・技術を習得しながらサービスを常に見直し改善する継続的改善の姿勢を持ちましょう。

利用者から学び、共にケアを創る謙虚さ、「共に創る」意識を持ち、地域からの信頼と持続的発展へつなげます。

小児訪問看護の料金設定:収益化のポイント

質の高い小児訪問看護を継続するには、適切な収益確保が不可欠です。ここでは、料金設定と制度活用の基本を解説します。

基本知識:医療保険と公費負担医療制度

小児訪問看護の費用は、主に医療保険と各種公費負担医療制度によってまかなわれます。これらの制度を正しく理解し、適切に請求することが安定運営の第一歩です。

【小児訪問看護で利用できる主な保険・制度】

| 制度の名称 | 主な対象者 | 自己負担の有無・割合の例 | 備考(申請方法など) |

|---|---|---|---|

| 医療保険 | |||

| 健康保険 | 未就学児~義務教育就学後 | 義務教育就学前2割、就学後3割など | 被保険者証を確認。年齢により変動。 |

| 公費負担医療制度 | |||

| 子ども医療費助成制度(マル子・マル乳など) | 18歳到達年度末までの子ども | 無料または一部負担 | 各自治体で申請。訪問看護も対象の場合あり。 |

| 重度心身障害者医療費助成制度(マル障など) | 重度障害のある児童等 | 無料または一部負担 | 各自治体で申請。訪問看護も対象の場合あり。 |

| 育成医療 | 18歳未満の身体障害児で手術等により改善が見込める者 | 原則1割負担(所得制限あり) | 指定自立支援医療機関での治療。事前申請が必要。 |

| 小児慢性特定疾病医療支援 | 18歳未満(継続の場合は20歳未満)の特定疾病の児童 | 原則2割負担(所得制限あり) | 指定医による診断、都道府県への申請が必要。 |

| 自立支援医療(精神通院医療) | 精神疾患を有する者(年齢問わず)で通院治療が必要な者 | 原則1割負担(所得制限あり) | 指定自立支援医療機関での治療。事前申請が必要。 |

| 生活保護 | 生活困窮者 | 原則自己負担なし | 福祉事務所への申請・認定が必要。 |

| 特別児童扶養手当 | 20歳未満の精神又は身体に障害を有する児童を監護する父母等 | (自己負担なし) | 障害の程度により支給額が異なる。所得制限あり。 |

【利用時の注意点】

制度活用を成功させるためには、以下の点に注意して対応しましょう。

- 制度の併用: 複数の制度を併用できる場合があります。

- 申請手続き: 公費負担医療制度の多くは、事前に申請手続きが必要です。

- 受給者証等の確認: 訪問開始前に、必ず各種受給者証や保険証を確認し、有効期限や負担割合を把握しましょう。

- 自治体による違い: 一部の制度では、自治体によって対象範囲や助成内容が異なる場合があります。

- ステーションの事前指定: 小児慢性特定疾病医療支援や育成医療を取り扱う場合は、事前に都道府県の指定を受けた「指定自立支援医療機関」または「指定医療機関」としての登録が必要です。

収益UPの鍵:各種加算の徹底活用術

小児訪問看護の収益向上には、各種「加算」の正確な理解と活用が必須です。特に医療依存度の高い小児ケアでは、適切な加算算定が経営を大きく左右します。

医療保険における訪問看護の基本的な加算については、こちらの記事(医療保険の訪問看護で算定できる加算とは?一覧で分かりやすく解説|株式会社カーネル)で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

【小児訪問看護で特に意識したい加算と視点】

- 乳幼児加算 1,300円/回 1,800円/回

- 6歳未満、特に重症児への訪問は手厚く評価されます。

- 特別管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ)5,000円/月 2,500円/月

- 医療的ケア児の多くが該当する可能性があります。気管カニューレ、人工呼吸器、経管栄養など、対象となる状態を正確に把握し、医師との連携のもと指示書に記載してもらうことが重要です。

- 長時間訪問看護加算 5,200円/回

- 入浴介助や複数の医療的ケアが必要な場合など、90分を超える訪問となりやすい小児ケースで活用できます。

- 複数名訪問看護加算

- 体格の大きい医療的ケア児の体位交換や入浴介助、安全確保のために複数名での訪問が必要な場合に算定します。必要性を記録と計画書に明記することが大切です。

- 専門管理加算 2,500円/月

- 小児看護専門看護師や関連領域の認定看護師が在籍している場合、その専門性を活かした計画的な管理を行うことで算定可能です。

これらの加算を確実に算定するためには、医師との密な連携、訪問看護計画書への適切な記載、そして日々の正確な記録が不可欠です。ステーション内で算定要件の理解を深め、算定漏れを防ぐ体制を整えましょう。

▼ あわせて読みたい

算定要件の詳しい区分や、小規模ステーションでの運用ポイントについては、こちらの記事もぜひご覧ください。

『訪問看護の乳幼児加算を小規模ステーションで活用するための実践ガイド』※リンク準備中

よくある質問:小児訪問看護の料金・制度Q&A

小児訪問看護の料金や制度に関して、管理者の方からよく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 小児訪問看護は、医療保険と介護保険、どちらが優先されますか?

⇒ 基本的に、小児(特に16歳未満の多くの場合や、特定の疾患を持つ場合)の訪問看護は医療保険が適用されます。介護保険の対象となるのは、原則として40歳以上(特定疾病の場合は)ですが、年齢や状態によって複雑なケースもありますので、必ず保険証や市町村の情報を確認しましょう。

Q2. 小児でも、訪問看護に回数制限はありますか?

⇒ 医療保険の場合、原則として週3日までとされていますが、厚生労働大臣が定める疾病等(例:超重症児・準超重症児、気管カニューレ使用者など)に該当する場合は、週4日以上の訪問や、1日に複数回の訪問が可能になります。医師の特別な指示があれば、さらに増やすことも可能です。

Q3. 訪問看護の料金以外に、利用者から徴収できる費用はありますか?

⇒ 保険適用外のサービス(例:長時間の見守り、きょうだい児の預かりなど)や、交通費(運営規程に定めがある場合)などは、別途実費を徴収できる場合があります。ただし、事前に利用者・家族へ十分な説明と同意を得ることが必要です。

より詳しい情報や個別のケースについては、必ず管轄の行政機関や専門家にご確認ください。

まとめ:小児訪問看護で未来を切り拓く!

小規模訪問看護ステーションが小児訪問看護という新たな領域で成功を掴むための道筋を、具体的なステップや現場のリアルな声、そして運営戦略の視点から解説してきました。

医療的ケア児の増加という社会的な背景と、小規模ならではの柔軟性や地域との繋がりやすさは、まさに今、皆さんのステーションにとって大きなチャンスと言えるでしょう。

確かに、専門性の習得や多機関連携、そして日々の運営には困難も伴います。しかし、明確な理念を持ち、強みを活かしたサービスを提供し、地域との信頼を築き、そして何よりも「子どもたちとその家族の力になりたい」という情熱を持って取り組むならば、必ず道は開けます。

小児訪問看護は、ステーションの新たな成長の柱となるだけでなく、地域社会に不可欠な存在として、未来を担う子どもたちとその家族を支える、非常にやりがいのある事業です。

まずは、自ステーションの現状を見つめ直し、小さな一歩から始めてみませんか。

最後までお読みくださりありがとうございました。