ケアプランデータ連携システムとは?仕組みと導入背景を解説

「ケアプランデータ連携システム」は、紙やFAXで行っていた情報連携をオンラインで完結させる仕組みです。

令和6年度の介護報酬改定により、活用が事業所の収益に直結する重要な要素となりました。

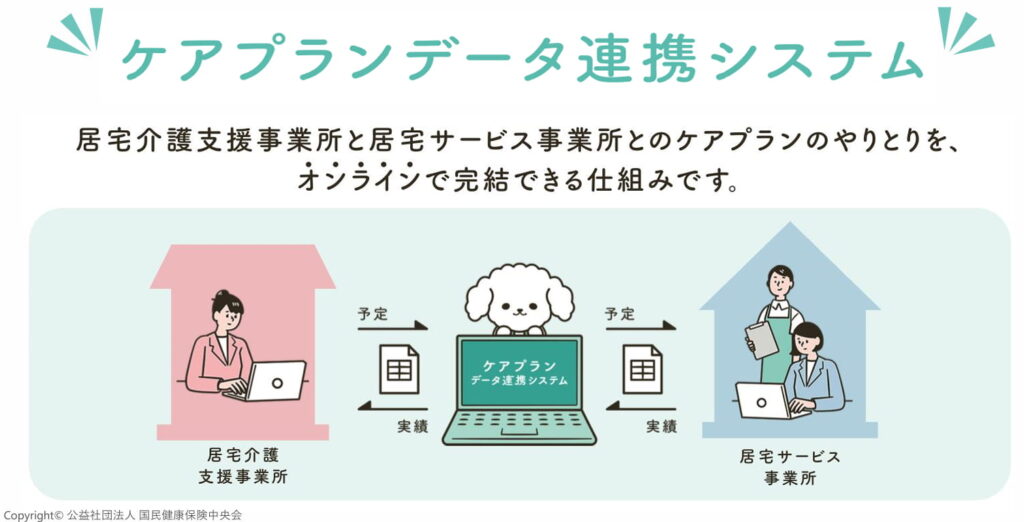

居宅とサービス事業所をつなぐ仕組み

国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ連携基盤」を介して、各事業所をつなぎます。

居宅介護支援事業所が作成したケアプラン(第6・7表)のデータを基盤へ送信すると、連携先のサービス事業所がデータとして受け取り、自社の介護ソフトに直接取り込めます。

サービス提供票の転記作業が不要になります。

【図:ケアプランデータ連携システムの仕組み】

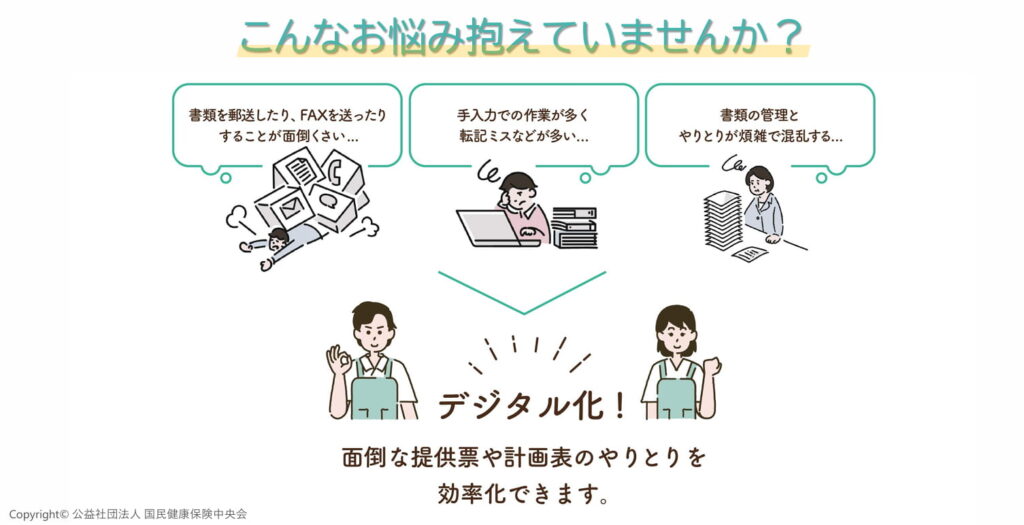

紙やFAXとの違い

従来は毎月の請求時期に、書類の印刷や郵送、FAX送受信に追われ、手入力では転記ミスも発生していました。

【図:従来の方法とシステム導入後の業務フロー比較】

厚労省が推進する背景

国が推進する背景は、人材不足への対策です。

令和6年度介護報酬改定では、システム活用で「担当件数が一定数を超えても、一件あたりの報酬が下がりにくくなる」メリットが生まれました。

例えば、報酬減を気にして44件で調整していた事業所も、システム導入で上限が実質49件まで引き上げられます。つまり、あと5件、安心して新規利用者を受け入れられます。

ケアプランデータ連携システムのメリット・デメリット

具体的に日々の業務はどう変わるのでしょうか。導入によるメリットと、事前に知っておくべき注意点を解説します。

メリット:時間創出・コスト削減・サービス品質の向上

★★転記作業ゼロで時間とミスを軽減★★

毎月の膨大な手入力作業と転記ミスの確認作業が不要になります。生まれた時間を本質的な業務に活用でき、差し戻しやトラブル対応からも解放されます。

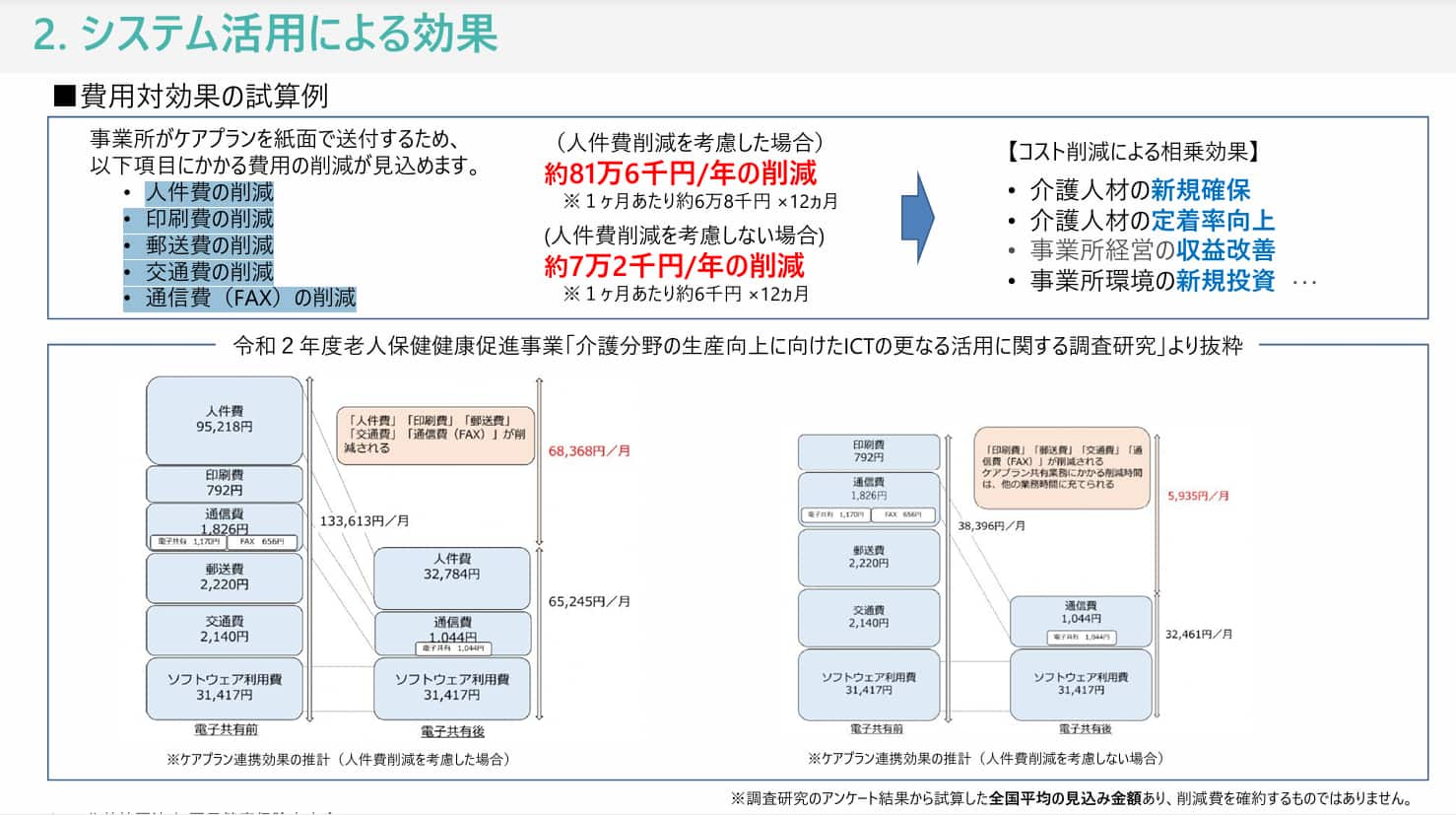

★★年間約80万円のコスト削減★★

厚生労働省関連の調査では、年間21,000円の投資で年間約80万円のコスト削減が見込めます。業務時間も約1/3に抑えられ、経営改善に直結します。

【図:システム活用による効果】

★★迅速な情報共有でサービスの質が向上★★

急な予定変更にもリアルタイムで対応でき、常に最新情報が全事業所で共有されます。

デメリット:導入コスト・連携先の状況・慣熟期間

一方で、導入には事前の理解と準備も必要です。

★★年間ライセンス料などの導入コスト★★

1事業所あたり年間21,000円(税込)が必要です。ただし、2026年5月(予定)まで1年間無料のフリーパスキャンペーン実施中です。

※キャンペーンの詳細は厚労省サイトをご確認ください。

★★連携先の導入状況に効果が左右される★★

主要な連携先が未導入の場合、効果は半減します。導入前に「WAM NET」で地域の事業所の状況を確認しましょう。

★★ICTが苦手な職員への教育が必要★★

操作に慣れるには、一定の期間と研修などの教育体制が求められます。

ケアプランデータ連携システム導入時のよくある不安と解決策

ここでは、現場での3つの具体的な不安に、丁寧にお答えします。

①パソコンが苦手な職員でも使える?

新しい操作を覚えるのが大変そうで…

特に、長年頑張ってくれているベテランのスタッフが、パソコン作業に抵抗感を持っていて…

☝️大切なのは個人のパソコンスキルより、「困った時にすぐ聞ける、手厚いサポート体制がある『介護ソフト』を使うこと」です。

国のシステム操作自体は、ドラッグ&ドロップなど直感的に使えます。しかし、実際にデータを作成・確認するのは普段の介護ソフト内です。

「分からないことがあっても、ソフト会社に聞けば大丈夫」という安心感が、ICTへの抵抗感を軽減します。

②導入で現場が混乱しない?

紙の方が早くて確実、というスタッフもいて…

逆に仕事が増えたり、現場が混乱したりしたら本末転倒だわ…

☝️成功のカギは、「段階的な移行」と「シンプルなルール作り」です。

まずは、特定の連携先1〜2カ所とのやりとりに限定してスモールスタートし、成功体験を積むことをお勧めします。

同時に、「データの確認は朝9時と夕方4時の2回」「質問したことは各自でその都度共有」といった簡単なルールを決めておけば、決めれば、職員が迷いません。

③費用に見合う効果は?

正直なところ、国が進めたいんだったら、利用料なしにしてほしいわよね…

小規模な事業所だから、月々の支払いが負担にならないか心配…

☝️この費用を「投資」として捉えましょう。国の試算では年間約80万円のコスト削減に加え、「あと5件受け入れられる」介護報酬上のメリットもあります。年間21,000円の投資は、事業所の経営を安定させる有効な一手です。

ケアプランデータ連携システムの導入費用と補助金

導入に必要なコストの内訳と、負担を軽くする補助金、そして費用対効果の考え方を解説します。

利用料・電子証明書など導入コストまとめ

導入に必要な主な費用は以下の通りです。

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| ライセンス料 | 年間21,000円(税込) ※2026年5月まで初年度無料 |

| 電子証明書 | 電子請求利用中なら追加費用なし |

| 介護ソフト | 未対応の場合は更新費用が発生 |

自治体の補助金・助成金制度

多くの自治体が介護現場のICT化促進のため、独自の補助金を用意しています。

事業所のある市区町村のHPで「介護 ICT 補助金」と検索するか、介護保険担当課に問い合わせましょう。

費用対効果の試算

導入コストは、単に「高いか、安いか」ではなく、費用対効果の視点で判断することが大切です。

具体的には、以下の2つの合計額が、導入費用を上回るか試算してみましょう。

- ① 削減できるコスト

(人件費・印刷費など年間約80万円) - ② 得られる収益

(逓減制緩和で5件多く受け入れた場合の増収)

国保中央会の「かんたんシミュレーションツール」で具体的な数値を入力して試算できます。

ケアプランデータ連携システムの導入手順

利用開始までに必要な準備と、具体的な申請ステップを解説します。

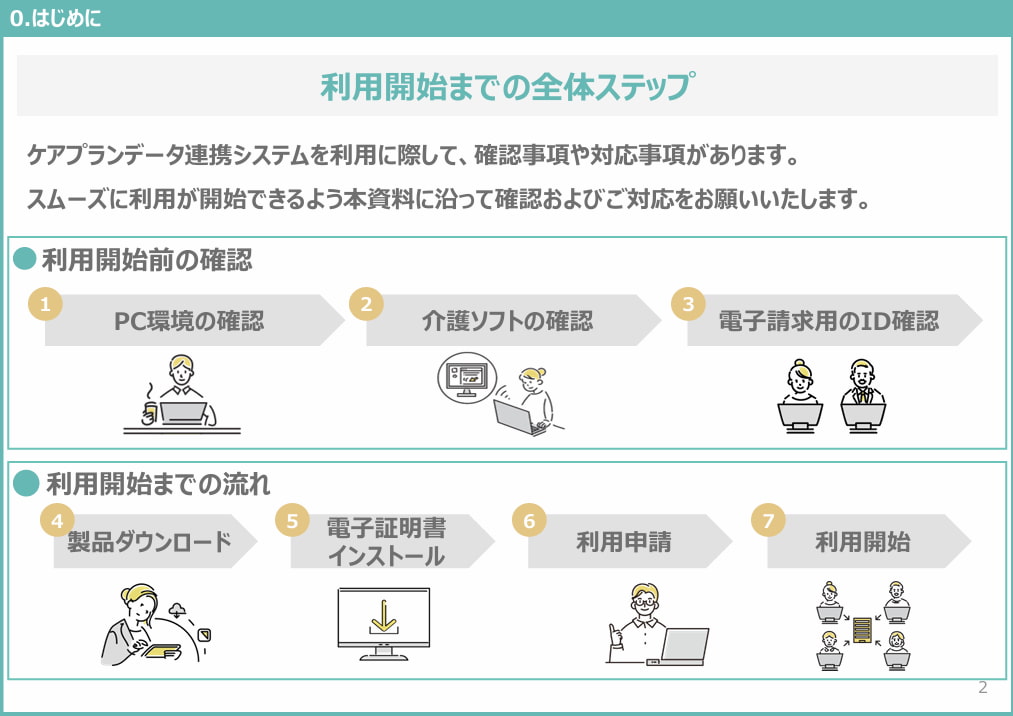

ステップ1〜3:利用開始前の確認

まずは、お使いの環境が対応しているかを確認する準備段階です。

- PC環境の確認

Windows11搭載の一般的なパソコンで問題ありません。

※2025年10月14日でWindows10のサポート終了のため、Windows11への更新を推奨 - 介護ソフトの確認

現在お使いの介護ソフトが、システムに対応しているか確認します。 - 電子請求用IDの確認

介護給付費の電子請求で使用中のID(KJから始まる14桁)とパスワードをご準備します。

ステップ4〜7:利用開始までの流れ

準備が整ったら、いよいよ申請と設定のステップに進みます。

- 製品ダウンロード

国民健康保険中央会の専用サイトから「連携クライアントアプリ」をダウンロードします - 電子証明書のインストール

電子請求で使用中の証明書が未インストールの場合のみ実施 - 利用申請

専用サイトから事業所情報を入力し申請。メールで「ライセンスキー」が届く - 利用開始

ソフトを起動し、ライセンスキーを入力して初期設定

詳しい手順は、公式サイトの画像付き「スタートガイド」を参照してください。

ケアプランデータ連携システム対応の介護ソフト選び

お使いの介護ソフトが対応しているか、また乗り換えるなら何を基準に選ぶべきか。現場が迷わず選べるよう、具体的なポイントを解説します。

ケアプランデータ連携システム対応ソフト一覧

このシステムは多くの介護ソフトに対応しています。まず使用中のソフトが対応しているか、ソフト会社への問い合わせか、国保中央会の公式サイトで確認しましょう。

参考:2025年10月 公益社団法人 国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」 ベンダ試験(V4対応版)の完了結果について

ソフト選びの比較ポイント3つ

これを機にソフトの乗り換えを検討する場合、カタログスペックだけでは分からない、現場目線での3つの比較ポイントをご紹介します。

- 無料体験やデモで、操作性を必ず試す

現場の職員が「これなら使えそう」と感じるかが一番です。多くのソフトには無料の体験期間や、担当者が操作を実演してくれるデモがあります。実際に画面を触ってみて、日々の記録や計画書作成が直感的に行えるか、必ず確認しましょう。

- 「いざ」という時のサポート体制を確認する

ICTが苦手な現場では、サポート体制がソフト選びの決め手になります。「困った」ときの迅速・丁寧な対応で導入後の安心感が変わります。「電話ですぐ質問できるか」「リモートで画面を見ながら教えてくれるか」を確認しましょう。

- 業務全体の効率化ができるか

データ連携は、ソフトの一機能です。乗り換えを検討する場合、日々のケアプラン作成や記録、請求業務といった、事業所全体の業務効率が向上するかという総合的な視点で選びましょう。

業務全体の効率化まで考えた、本当に「賢い」ソフトの選び方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

≫【経営管理をサポート】訪問看護ソフトとは?|運営状況の可視化から業務効率化まで徹底解説

ケアプランデータ連携システム活用ケース

システムの導入で、現場は具体的にどう変わるのでしょうか。

ここでは、小規模な事業所によく見られる典型的な課題が、システムによってどう解決されるか、2つのパターンでシミュレーションしてみましょう。

ケース1:書類作業に追われる事業所の場合

| 課題 | 解決策 |

| 管理者とケアマネ2名の計3名で運営。 月末になると、提供票の印刷・郵送・FAX作業に管理者が追われ、本来の業務が圧迫されている。 | 毎月数日かかっていた発送作業が、わずか数時間のPC操作で完了。 生まれた時間で新規利用者の受け入れや、スタッフとの面談が可能になり、事業所全体のサービス品質向上が期待できる。 |

このように、システムの導入は、月末の精神的なストレスを解消し、管理者本来の業務時間を確保することに繋がります。

ケース2:人員不足に悩む事業所の場合

| 課題 | 解決策 |

| ベテランのケアマネが1名退職予定。 新規採用も難航し、残るスタッフだけでは業務が回らない危機。 | 最も時間のかかる転記作業がなくなり、スタッフ一人ひとりの事務時間が大幅短縮。 残った人員で業務を回せる体制を構築 。 |

このケースのように、システムの導入は、少ない人数でも生産性を維持・向上させる、いわば「バーチャルな事務員」のような役割を果たすことが期待できます。

よくある質問

導入を検討されている管理者様からよくいただく質問に、一問一答形式でお答えします。

Q. 導入は義務?任意?

A. 義務ではありませんが、国が強く推奨しています。

令和6年度の介護報酬改定で、導入している事業所が報酬面で有利になる仕組みも始まっています。

Q. 普及率や地域差は?

A. 利用事業所は全国的に増え続けています。

2025年9月15日の厚生労働省の発表から計算すると、普及率は約8%です。地域差が大きく、宮崎県都城市では36.2%と全国1位の普及率を達成している例もあります。

お住まいの地域の詳しい普及率は、国の総合サイト「WAM NET」で検索できます。主要な連携先が導入しているか、事前に確認しておくとよいでしょう。

参照:「WAM NETケアプランデータ連携システム利用状況」

「都城市が全国1位に! ケアプランデータ連携システム導入普及率-善光総合研究所の支援で介護業務のDXを推進 | 株式会社 善光総合研究所」

Q. セキュリティは大丈夫?

A. はい、安心してください。

介護給付費の電子請求と同じ、国が定めた安全な通信方式を採用しています。

まとめ

ケアプランデータ連携システムは、これまで当たり前だった紙やFAXでのやり取りを、データで完結させる仕組みです。導入にはPC環境の準備やオンラインでの申請が必要ですが、日々の煩雑な業務を大きく変える、未来の事業所運営に向けた第一歩となります。

年間約80万円のコスト削減や業務時間の大幅な短縮といった、大きなリターンが期待できます。新しいシステムの導入に不安がある場合、信頼できる介護ソフト選びが何よりも大切です。

『えがおDEケアプラン』は、皆さまの事業所が安心して次のステップに進めるよう、導入から運用までを丁寧にサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。