なぜ口腔連携強化加算?

「これ以上、業務は増やせない」…その通りです。しかし、この加算への取り組みは、人員不足という厳しい状況下においても、ステーション運営を支え、質の高いケアを提供し続けるための一助となり得ます。

【口腔連携強化がもたらす好循環 】

- ケアの質向上 → ADL・QOL向上 → 看護師のケア負担軽減

適切な口腔ケアは利用者のADL・QOL向上に繋がり、セルフケア能力が高まれば、日々の介助負担が軽減される可能性があります。 - 入院リスク低減 → 業務の効率化

口腔ケアは誤嚥性肺炎などの予防に重要です。入院が減れば、緊急対応や退院後業務が減り、計画的な人員配置がしやすくなります。 - 多職種連携強化 → チームケア進化 → 業務円滑化・精神的負担減

歯科専門職との連携で質の高いチームケアが実現し、看護師個人の判断の迷いや不安が軽減され、精神的負担も軽くなります。

短期的な手間はあっても、中長期的には利用者の健康、スタッフ負担軽減、ステーション安定経営につながる取り組みです。

口腔連携強化加算とは?基本ルールをサクッと理解

まず、基本的なルールを押さえましょう。

(1) 口腔連携強化加算とは?

訪問看護で、利用者の口腔状態を評価し、その情報を歯科医療機関及び担当ケアマネジャーに提供することなどを評価する、令和6年度新設の介護報酬の加算です。

(出典:日本老年歯科医学会リーフレット「口腔機能連携加算について」)

(2) 対象サービスは?

- 訪問介護

- 訪問看護*

- 訪問リハビリテーション*

- 短期入所生活介護*

- 短期入所療養介護*

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護*

(*介護予防サービス含む)

(3) 算定要件と留意点

口腔連携強化加算を算定するには、以下の体制を整備した上で、算定要件を満たす必要があります。

- 歯科医療機関との連携体制構築と届出

- 連携先の確保: 歯科訪問診療実績のある歯科医院を探し、歯科医師または歯科衛生士等に相談できる体制を確保(複数可、かかりつけ歯科医OK)。

- 文書での取り決め: 相談可能な体制(相談日時・方法など)を文書で明確化。

- 都道府県等への届出: 体制が整ったら、定められた様式で届け出る。詳細は管轄自治体に問い合わせを。

- 利用者の口腔状態評価と情報提供

- 口腔アセスメント実施: 看護職員等が利用者の口腔状態を評価(特別な資格不要)。歯科医師等による専門的な判断が必要と考えられる場合は、その旨も記録。

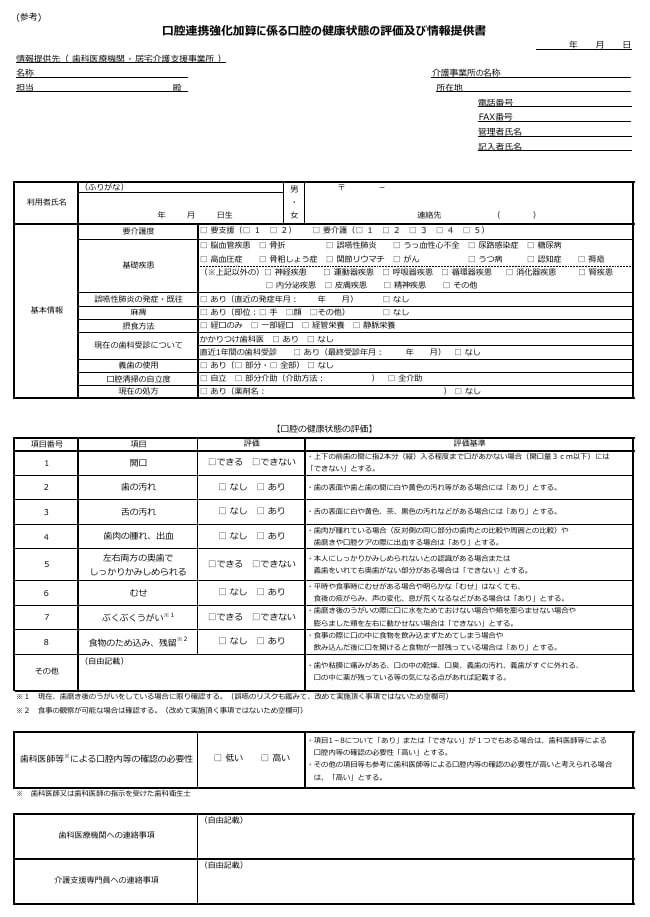

- 【主な評価項目】開口、歯・口腔内の汚れ、歯肉状態(腫れ・出血)、左右奥歯での噛み合わせ、むせ、ぶくぶくうがい、食物のため込み・残留、その他(義歯、口臭、乾燥、痛みなど)

- 情報提供:

- 評価結果を連携歯科医療機関・ケアマネジャーに文書などで提供(厚労省「別紙様式6」活用推奨。様式はダウンロード可能)

- FAX、メールなども可(個人情報注意)

- 必要に応じ主治医(医科)にも連携

- 【算定上の留意点】

- 利用者・家族の同意: 情報提供について、事前に同意を得ることが必須です。初回だけでなく、必要に応じて再確認しましょう。

- 他の加算などとの調整

- 他事業所で同加算を算定中の利用者は対象外です。

- 「口腔・栄養スクリーニング加算」「居宅療養管理指導(歯科)」算定中の利用者も対象外となります。

- 口腔アセスメント実施: 看護職員等が利用者の口腔状態を評価(特別な資格不要)。歯科医師等による専門的な判断が必要と考えられる場合は、その旨も記録。

(4) 点数と算定回数

- 点数: 50単位/月

- 算定回数: 月1回まで

【3ステップで完了】小規模ステーション向け!口腔連携強化加算のスムーズな導入手順

具体的な導入ステップです。ポイントを絞って解説します。

ステップ1:【準備】連携体制を整える(算定の土台作り)

まずは連携体制を構築します。

- 連携候補リストアップ: 地域歯科医師会HP、医療情報ネット(ナビイ)、ケアマネの情報などを参考に。歯科訪問診療実績の確認が重要。

- 連携先決定と文書取り交わし: 利用者意向も踏まえ決定。覚書などで連携内容(相談可能な日時、相談方法など)を文書化。

- 届出: 「口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11)」を都道府県等へ提出。事前に要確認。

ステップ2:【実践】口腔アセスメントを実施する(利用者の状態把握)

連携体制ができたら、利用者の口腔状態を評価します。

- 担当者決定・情報共有: ステーション内で役割分担を明確に。

- アセスメント実施: 訪問時に口腔状態を観察・評価・聞き取り。

- アセスメントシート活用(任意): 効率化と記録のために独自シート作成も有効。評価漏れ防止にも。

| 評価項目例 | 確認ポイント例 |

| 歯科受診状況 | かかりつけ医有無、最終受診日 |

| 口腔内の清潔状態 | 歯・歯茎・舌の汚れ、口臭 |

| 歯・歯肉の状態 | 虫歯、揺れ、腫れ・出血、痛み |

| 義歯(入れ歯) | 有無、適合、清掃状況 |

| 口腔乾燥 | 口唇・舌・粘膜の乾燥 |

| 口腔機能(嚥下関連含む) | 開口、左右で噛めるか、むせ、ぶくぶくうがい、食べこぼし・ため込み |

| セルフケア状況 | 歯磨きなどの実施状況、介助の要否 |

| 利用者・家族からの訴え | 痛み、食事の悩み、困りごと |

ステップ3:【連携】情報を共有する(チームケアの実践)

評価内容は必ず関係者へ共有し、ケアに繋げます。

- 情報提供書作成: 評価結果をまとめる(以下の、厚労省「口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書(別紙様式6)」活用が基本)。

- 情報提供: 取り決めた方法(FAX、メールなど)で連携歯科・ケアマネへ送付(個人情報に注意)。

- フィードバック反映と継続連携: 歯科医師や歯科衛生士からの助言や指導は看護計画に反映。状態変化に応じ定期的に情報提供し、ケアの改善につなげる。

人員不足をカバー!口腔連携強化加算を効率的に運用するためのツールとテクニック

いかに効率よく加算関連業務を行うかが、継続の鍵です。

(1) 記録・報告業務を効率化するテンプレート活用

アセスメントシートや情報提供書(別紙様式6ベースなど)のテンプレートを事前作成・共有し、記録・書類作成時間を短縮。チェックボックス形式の活用も有効。

(2) ITツールを活用した情報共有

ステーション内の情報共有や、場合によっては歯科医療機関との連携(要合意・セキュリティ配慮)に活用。

| ツール | メリット例 |

| ビジネスチャットツール | ・スタッフ間の迅速な情報共有・相談 ・連絡履歴が残る |

| クラウド型訪問看護ソフト | ・記録・書類の電子的管理・共有 ・書類保管・印刷・FAX手間削減 ・他機能との連携 |

まとめ:口腔連携強化加算で、質の高いケアと経営の安定化を両立しよう!

口腔連携強化加算は「手間」だけではありません。利用者の「食べる」「話す」喜びを守り、QOLを高める、訪問看護の重要な役割を後押しするものです。

歯科連携による専門的視点はケアの質を向上させ、利用者のADL維持、リスク低減に繋がります。これは巡り巡ってスタッフの負担軽減、ステーションの経営安定化にも貢献します。

本記事のステップやヒントが、導入を検討される際の参考になれば幸いです。まずはできることから始め、地域との連携を深めて、チームで利用者の豊かな生活を支えていきましょう。