なぜ今「口腔機能向上加算」か?算定率が低い理由と経営改善の必要性

口腔機能向上加算は導入のハードルが高い一方で、経営改善の鍵を握る加算です。算定率が低い背景と、今こそ取り組むべき理由を解説しましょう。

算定率が低い4つの理由と管理者が抱える導入の壁

公的データによると、通所介護における口腔機能向上加算の算定率は(Ⅰ)と(Ⅱ)を合わせても約14%と、依然として低い水準にとどまっています(参照:R5厚生労働省:社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)p.5)。

その理由として、以下の4つの壁が挙げられます。

- 人員配置の壁 言語聴覚士や歯科衛生士など、専門職の確保が困難

- 事務的負担への懸念 計画書の作成や日々の訓練記録といった業務量の増加

- 関係者からの同意取得の煩雑さ 利用者本人や家族、ケアマネジャーへの説明・同意取得プロセスの複雑さ

- 訓練内容への不安 利用者の状態に応じた効果的なプログラム立案や実施の難しさ

報酬改定の減算対策と経営安定化への貢献

これらの課題を乗り越えて加算を取得するメリットは大きく、2024年度の介護報酬改定を受けて経営の安定化に不可欠な要素となっています。

具体的なメリットは以下のとおりです。

- 経営基盤の強化:基本報酬の減算分を補い、事業所の収益を安定させる

- 利用者のQOL向上:「食べる楽しみ」を支え、安全な食事の提供で重度化を防止する

- 事業所の価値向上:「口腔ケア」への注力が他事業所との差別化となり、選ばれる理由となる

加算取得は、質の高い介護と健全な経営を両立させるための有効な戦略といえるでしょう。

| ☝️ あわせて読みたい 利用者の「食べる」を支えることは、栄養状態の維持・改善に直結します。栄養面からのアプローチについては、こちらの記事もぜひご覧ください。 ≫【2024年度改定】栄養アセスメント加算の算定要件と実施手順 |

口腔機能向上加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件と違い

ここでは口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを、対象者、単位数、人員配置の観点から詳しく解説します。

加算の対象となる利用者

加算の対象は、口腔機能の低下またはその恐れがある方であり、事業所の個別アセスメントによって判断・選定されます。

選定にあたっては、認定調査票や基本チェックリスト、OHAT-JやRSST等の評価結果を参考にします。

💡他事業所で同月に口腔機能向上加算等を算定している場合、重複算定はできません。事前にケアマネジャーを通じて算定状況を確認しましょう。

【比較表】加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件・単位数と人員配置のポイント

| 項目 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) |

| 単位数 | 150単位/回 | 160単位/回 |

|---|---|---|

| 算定回数 | 月2回まで ※介護予防(要支援)は月1回 | |

| LIFEへの情報提出 | 不要 | 必要 |

| 主な算定要件 | 専門職の配置、利用者ごとの個別計画の作成・実施 | (Ⅰ)の要件に加え、LIFEへのデータ提出とフィードバック活用 |

(Ⅰ)と(Ⅱ)の主な違いは単位数とLIFEへのデータ提出の有無です。

専門職(ST・DH)不在でも算定可能?看護職員等の関わり方

人員配置の要件は「言語聴覚士、歯科衛生士、または看護職員を1名以上配置」のため、看護職員がいれば算定自体は可能です。

ただし、実務上は歯科衛生士・言語聴覚士等の専門職が関与することが望ましいとされています。看護職員が中心となる場合も、外部専門職から助言・評価を受ける体制を整え、その記録を残すことが重要です。

医師・歯科医師の指示は必須?有効な記録方法

医師・歯科医師との連携は必須です。常に個別の指示書が求められるわけではありませんが、嚥下障害の疑い等、医療的な評価が必要な場合は、主治医や歯科医師の診療を受け、その意見や指示内容、日付、経路を明確に記録に残しましょう。

ケアマネジャー経由で主治医に情報提供を依頼し、助言を得るのが一般的な流れです。

LIFE連携とデータ提出・活用の流れ【口腔機能向上加算(Ⅱ)】

加算(Ⅱ)を算定するには、利用者の口腔機能に関する情報をLIFEへ定期的に提出します。

| ☝️LIFE(科学的介護情報システム)の基本や、導入による業務全体の変化については、こちらの記事をご覧ください。 ≫【今更きけない】LIFE(科学的介護情報システム)とは?管理者向け 業務負担軽減の実践ガイド |

LIFEへの提出項目・様式・頻度

加算(Ⅱ)を算定するには、利用者の口腔機能に関する情報をLIFEへ定期的に提出します。

- 提出情報:口腔衛生状態などのアセスメント結果、目標や支援内容を記載した計画、実施記録など

- 提出頻度:算定した月のデータを原則翌月10日までに提出。その後も概ね3カ月に1回以上、評価・更新を実施

- 必須事項:LIFEのフィードバック内容を計画や支援に反映した記録と、データ提出に関する本人または家族の同意取得も必要

データ提出を負担で終わらせないLIFEの活用法

LIFEの真価は、データ提出後に受け取るフィードバック情報にあります。全国データとの比較から自施設のケアを客観的に評価し、改善点を発見できます。

このフィードバックを基に、以下のPDCAサイクルを回すことが、科学的介護の推進につながります。

- Plan(計画):評価とフィードバックを基に、支援計画を立案・見直し

- Do(実施):計画に沿った個別訓練を提供

- Check(評価):定期的なアセスメントとLIFEへのデータ提出で効果を測定

- Action(改善):評価結果から、次の計画の改善につなげる

この好循環が、職員の専門性を高め、利用者の状態改善という成果を生み出し、安定した加算取得につながります。

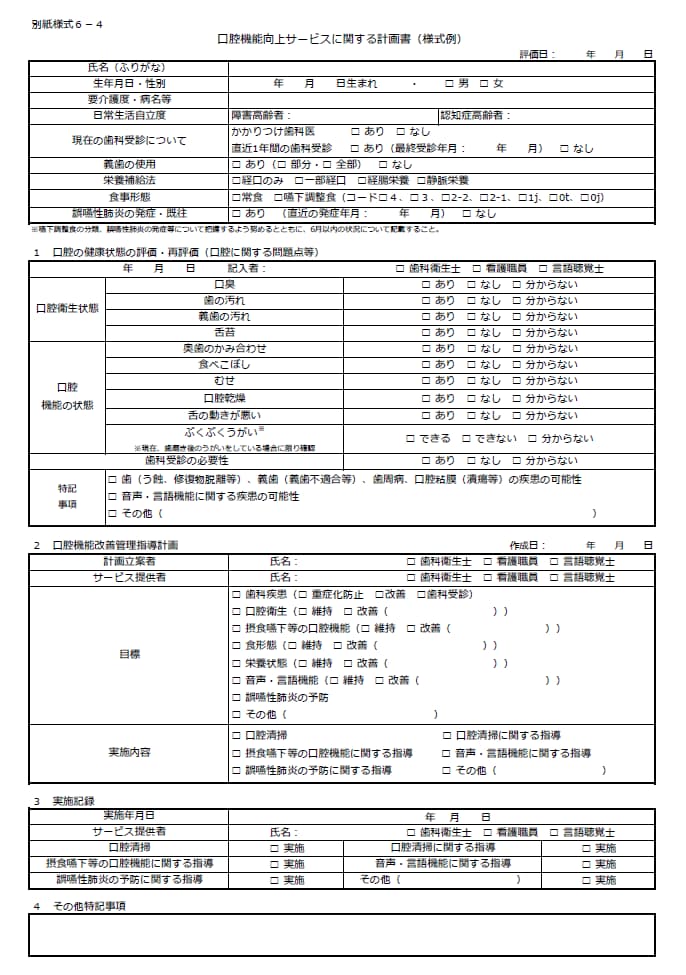

【記入例】口腔機能向上計画書の作成ポイントと実務

口腔機能向上加算の算定で中核となる計画書について、様式例を見ながら実地指導で指摘されない作成ポイントを解説します。

厚労省様式に沿った計画書の記入例と作成手順

厚生労働省の様式例(別紙6ー4)口腔機能向上サービスに関する計画書をベースに説明します。

※これはあくまで様式例です。必須項目(アセスメント、目標、プログラム内容等)が網羅されていれば、事業所独自の様式や介護ソフトの帳票で問題ありません。

計画書で最も重要なのは、「①アセスメントの結果」「②目標」「③プログラム内容」の3点が論理的に連動していることです。

【計画書の記入例:目標設定とプログラム】

| 項目(様式例の該当箇所) | 指導で認められやすい例(良い例) | 指摘されやすい例(NG例) |

| アセスメント(1) | 食事中に頻繁なむせあり。反復唾液嚥下テスト(RSST)は30秒で1回。 | 口の動きが悪い。 |

|---|---|---|

| 短期目標(2) | 3ヶ月後、お茶でのむせ込みをなくす。RSSTを30秒で3回にする。 | 嚥下機能を向上させる。 |

| 具体的支援内容(2) | ・嚥下おでこ体操(10回×2セット) ・唾液腺マッサージ(耳下腺・顎下腺) | 口腔体操、嚥下訓練。 |

漠然とした内容では効果を判断できません。アセスメントに基づいた具体的な数値目標や訓練内容を記載しましょう。

【一覧表】実地指導の3つのチェックポイントと記録のコツ

実地指導では、計画から評価までの一連の流れが客観的な記録として追えるかが厳しく確認されます。以下の表で、チェックされるポイントと記録のコツ、避けるべき落とし穴をまとめました。

| チェックされるポイント(計画の段階) | 記録のポイント(良い例) | 避けるべき記録(NG例) |

| ① アセスメント (なぜ加算対象か) | ・「基本チェックリストNo.〇該当」 ・「水分摂取時、むせが週に3回」 →客観的な事実や数値を記載する | ・「口が渇いているようだ」 ・「なんとなく元気がない」 →主観的・曖昧な表現 |

|---|---|---|

| ② 実施記録 (何をしたか) | ・「〇月〇日/担当:鈴木/パタカラ体操実施。特に『パ』の発音が明瞭だった」 →5W1Hと具体的な変化を記録する | ・「訓練実施」のスタンプのみ ・「いつも通り」 →具体的な内容が不明な記録 |

| ③ モニタリング・評価 (どう変化し、どうするか) | ・「RSSTが1回→3回に改善。短期目標達成のため、次の目標は〇〇とする」 →初回と比較し、次の計画を明記する | ・「前回同様、継続します」 ・「特変なし」 →評価・見直しの根拠がない |

現場の負担を減らす!算定率を上げる3つのステップ

算定の知識があっても、現場の「人」に関する壁が導入を阻みます。「利用者や職員の協力が得られない」といった悩みを解決し、算定をスムーズに進める3つのステップを解説します。

ステップ1:利用者・ケアマネから同意を得る伝え方

算定の最初の関門である関係者の同意は、一方的な通知ではなく、相手の立場に合わせた「伝え方の工夫」で乗り越えます。

- 利用者・ご家族へは「生活の質向上」を伝える

「機能低下を防ぐ」という説明より、「いつまでも美味しく食事をするため」「お孫さんと楽しくお話しするため」といった、QOL向上につながるポジティブな目的を伝えましょう。「健康寿命を延ばす取り組み」という視点も有効です。 - ケアマネジャーへは「根拠と具体策」を示す

多忙なケアマネジャーには、アセスメント結果という客観的根拠を提示し、「この訓練でむせ込みを減らす、という目標をケアプランに位置づけませんか?」と具体的な目標を提案します。取り組みの様子を見学してもらうのも効果的です。

ステップ2:職員の「やらされ感」をなくすチーム作り

次に立ちはだかる現場職員の負担感を解消するには、チーム全体で取り組む意義の共有が不可欠です。

- 小さな成功事例を共有する

「〇〇さんのむせが減った」といった小さな成功事例をミーティングで共有しましょう。職員は自分の仕事の価値を実感し、モチベーションが高まります。 - チームで支える体制を作る

看護職員、介護職員など、それぞれの専門性を活かした役割を明確にします。「食事介助の際に嚥下の様子を観察する」など、チーム全体で利用者をサポートする体制が、職員の当事者意識を育てます。

ステップ3:効果がでる訓練プログラムの作り方

加算を取っても、訓練が「毎回同じ体操だけ」では意味がありません。効果を最大化する鍵は、個別性と楽しさです。

- アセスメントに基づいた個別プログラム

利用者の課題に合わせ、以下の訓練などを組み合わせます。- 唇と舌の訓練:発音改善や誤嚥予防に「パタカラ体操」など

- 唾液腺マッサージ:口腔内の乾燥を防ぐ

- 呼吸訓練:感染症予防のために腹式呼吸を促す

- 「楽しさ」を演出し、参加を促す

訓練を義務にせず、食事前の習慣として音楽に合わせる、ゲーム感覚を取り入れるなどの工夫で、利用者が自主的に参加したくなる雰囲気作りが大切です。

記録・帳票管理を効率化する介護ソフト活用術

ここまでのステップを実践しても、記録が紙やExcelのままでは、いずれ業務は限界を迎えます。「書類仕事に追われケアに集中できない」事態を避けるため、テクノロジーの活用は必須です。介護ソフトがいかに現場の負担を減らし、ケアの質向上に貢献するかを解説します。

紙・Excel運用の課題とリスク

一見コストがかからない紙やExcel運用ですが、多くの「見えないコスト」とリスクを内包しています。

- 二度手間と転記作業:現場のメモをPCに再入力したり、別の帳票に書き写したりする手間

- 情報の検索ロス:過去の記録を探すために費やす多くの時間

- ヒューマンエラー:手作業での転記ミスや、口頭での申し送りによる「言った・言わない」問題

- 情報の属人化:担当者しか書類の場所を知らない、といった管理上のリスク

これらの課題が、職員の貴重な時間を奪い、ストレスの原因となっています。

介護ソフトで実現する業務効率化の具体例

介護ソフトは、これらの課題を解決します。特に口腔機能向上加算のようにプロセスが多い業務において、効果は絶大です。

- 記録から計画書までを自動連携

タブレット等で記録したアセスメント結果が、計画書に自動で反映。二度手間がなくなります。 - LIFE連携の負担を劇的に軽減

日々の記録から必要なデータが自動集計され、簡単な操作でLIFEに提出できます。 - リアルタイムな情報共有でミスを防止

職種を問わず、全員が同じ最新情報にアクセス可能。正確な多職種連携を実現し、連携漏れを防ぎます。

失敗しない介護ソフト選びの3つのポイント

しかし、「どのソフトでも同じ」ではありません。自施設に合わないソフトは逆効果です。以下の3つの視点で選びましょう。

- 機能面:自施設の「やりたいこと」が実現できるか

自施設のサービス種別への対応はもちろん、加算に特化した機能があるか、操作は誰でも直感的かを確認します。 - サポート面:導入後も「安心」が続くか

導入時の初期設定や、法改正時の迅速なアップデート、日々の疑問に気軽に問い合わせできる体制は非常に重要です。 - 費用対効果:「安さ」だけでなく「価値」で判断する

初期費用や月額料金だけでなく、導入によって削減できる人件費や時間といった業務改善効果を含めて判断しましょう。無料体験等を活用し、現場での使用感を必ず確認することが大切です。

まとめ

本記事では、口腔機能向上加算の算定要件から実務に役立つ計画書の作成、そして介護ソフトを活用した業務効率化まで網羅的に解説しました。

この加算への取り組みは、現場スタッフの協力や書類業務など、多くのハードルがあるかもしれません。しかし、それは利用者の「食べる喜び」を守り、2024年度の報酬改定に対応しながら事業所の経営を安定させる、非常に価値ある挑戦です。

この記事で紹介した知識やツールが、皆様の事業所での新たな一歩を踏み出す一助となり、利用者の生活と施設運営の質の向上を実現するきっかけとなることを願っています。

最後までお読みくださりありがとうございました。