個別機能訓練加算(II)とは?算定要件と(I)との違いを理解しよう

個別機能訓練加算は、通所介護(デイサービス)等で利用者の生活機能の維持・向上を目指す上で重要な加算です。まずは加算(II)の基本と、混同されやすい加算(I)との明確な違い、同時算定の可否を解説します。

個別機能訓練加算(II)の概要と目的

個別機能訓練加算(II)は、LIFEへデータを提出し、そのフィードバックを活用する科学的介護の取り組みを評価する加算です。

令和3年度の介護報酬改定で新設されたこの加算は、単に訓練を行うだけでなく、計画(Plan)・実施(Do)・評価(Check)・改善(Action)のPDCAサイクルを推進する目的があります。この取り組み自体が評価の対象となります。

≫あわせて読みたい:【今更きけない】LIFE(科学的介護情報システム)とは?管理者向け 業務負担軽減の実践ガイド

個別機能訓練加算(I)と(II)の主な違い

加算(I)はサービス提供の「体制」を、加算(II)はLIFEを用いた「科学的介護の取り組み」を評価する点に大きな違いがあります。

主な違いは以下の一覧表の通りです。

| 比較項目 | 個別機能訓練加算(I) イ・ロ | 個別機能訓練加算(II) |

| 主な目的 | 機能訓練を行う体制の確保 | LIFEを活用したPDCAサイクルの推進 |

|---|---|---|

| 評価される点 | 専従の機能訓練指導員の配置と訓練の実施 | データ提出とフィードバックの活用体制 |

| LIFEへの提出 | 不要 | 必須 |

| 単位数(通所介護) | イ:56単位/日 ロ:76単位/日 | 20単位/月 |

個別機能訓練加算(I)と(II)の同時算定について

個別機能訓練加算(I)と(II)は同時に算定することが可能です。

この2つの加算は目的が異なるため、両方の要件を満たすことで、それぞれの単位数を合わせて算定できます。同時算定は、利用者へのサービス向上と事業所の収益改善を両立させる有効な方法と言えるでしょう。

【2024年度改定対応】個別機能訓練加算(II)の算定要件と単位数

ここでは、個別機能訓練加算(II)の単位数と、2024年度の介護報酬改定に対応した3つの算定要件を解説します。

個別機能訓練加算(II)で算定できる単位数

通所介護(デイサービス)において、個別機能訓練加算(II)は1月につき20単位です。

これは月ごとの加算であり、要件を満たしLIFEへデータ提出を行った利用者ごとに算定できます。

算定要件①機能訓練指導員の配置と役割

加算(II)の算定自体に、専従の機能訓練指導員の追加配置は必須ではありません。

加算(I)を算定していれば、基本的に人員配置の要件は満たせます。機能訓練指導員の役割は、理学療法士等の専門職が多職種と連携し、利用者の状態に応じた計画作成の中心を担うことです。

算定要件②個別機能訓練計画の作成と実施

利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、それに基づいた訓練を実施します。

この計画は、機能訓練指導員等が中心となり、看護職員、介護職員、生活相談員といった他職種と共同で作成します。計画作成では、以下の点が重要です。

- アセスメントの実施: 利用者の居宅を訪問し、ADLやIADL等の生活状況を確認します。

- 目標の設定: アセスメント結果と本人の希望に基づき、具体的な目標を設定します。

- 利用者への説明と同意: 作成した計画内容を利用者や家族へ説明し、同意を得てから実施します。

算定要件③訓練の実施状況の記録と評価

計画に沿った訓練の進捗を記録し、定期的な評価と見直しを行います。

日々の訓練内容や利用者の状態変化を記録し、3月に1回以上の頻度で計画の進捗を評価。その結果は利用者やその家族へ説明します。これらの記録と評価が、LIFEへ提出するデータの基礎となります。

個別機能訓練加算(II)におけるLIFEへのデータ提出方法と注意点

個別機能訓練加算(II)を算定する上で最大のポイントが、LIFEへのデータ提出です。ここでは、提出が必須となる情報や具体的な手順、現場でよくある疑問について解説します。

LIFEへの提出が必須となる項目とデータ形式

LIFEへ提出する情報は、厚生労働省が定める様式に沿っている必要があります。主に以下の2つの情報に関連する項目が必須となります。

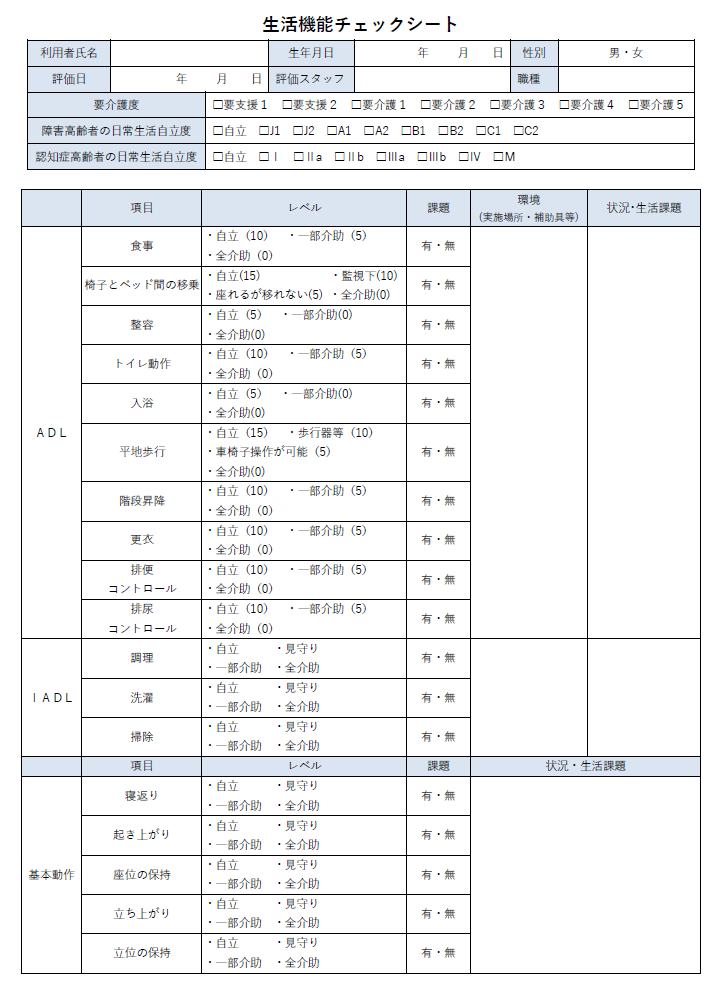

- 生活機能チェックシート: ADL(起居動作・食事・排泄など)、IADL、認知症、口腔・栄養の状態など、利用者の心身の状態を網羅的に評価する項目です。

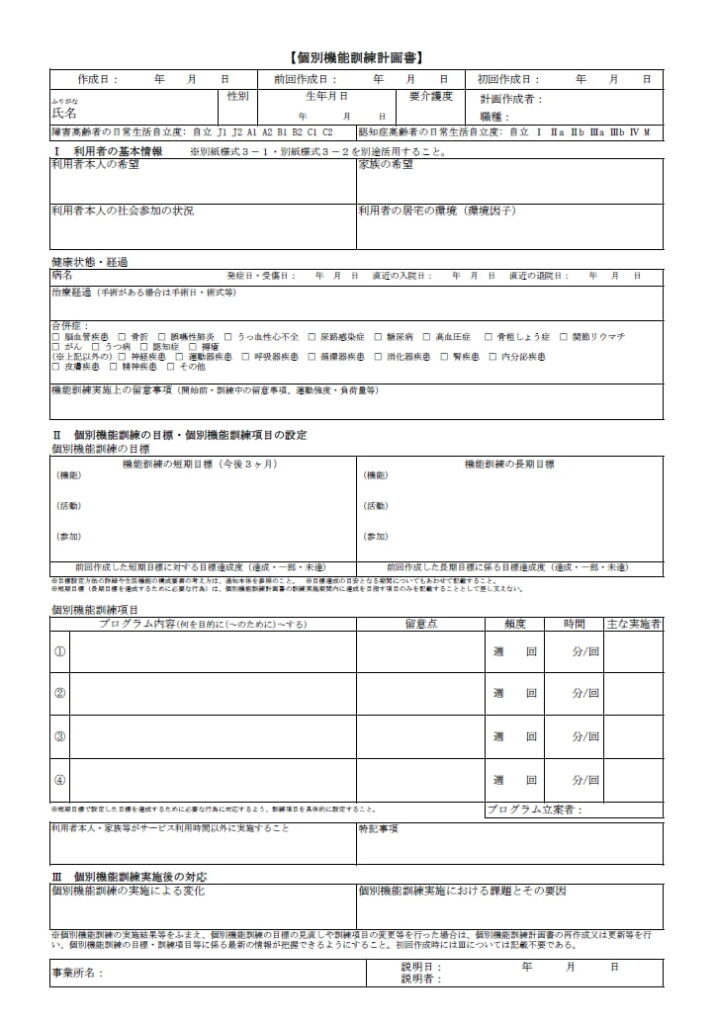

- 個別機能訓練計画書: 利用者ごとの病名や心身の状況、それに基づき設定した訓練の目標、具体的なプログラム内容など、計画に関する情報が求められます。

データ提出の方法は、LIFEのサイトに直接入力する方法と、日々の記録から提出データを作成できる介護ソフト等でCSVファイルを作成し、取り込む方法の2種類があります。

データ提出の頻度と具体的な提出手順

データ提出の頻度は、サービスの利用開始月、および評価の更新に合わせて少なくとも3ヶ月に1回以上と定められています。

提出期限は、サービス提供月の翌月10日までです。具体的な提出手順は以下の流れで行います。

- LIFEへログイン: 事業所ごとに割り当てられたIDとパスワードでログインします。

- 利用者情報の登録: 対象となる利用者の基本情報(氏名、生年月日、要介護度など)を登録します。

- 評価・計画情報の入力: 各様式に沿って、評価日や計画内容などの情報を入力、またはCSVデータを取り込みます。

- 提出(確定): 入力内容を確認し、提出を確定させます。一度確定すると修正が難しくなるため、提出前の確認が大切です。

LIFE提出におけるよくある疑問と解決策

LIFEの運用では「これで合っているのか」といった悩みや疑問が生じやすいです。ここでは、よくある疑問とその解決策を紹介します。

Q. 提出したデータが受理されたか、どうやって確認するの?

A. LIFEの操作画面上で提出状況を確認可能です。エラー表示が出ている場合は、内容を見直し、修正後に再度提出する必要があります。

Q. LIFEからのフィードバックとは?どう活用すればいい?

A. 全国のデータと比べた自事業所の利用者の状態や、ADLの変化傾向などがグラフで示されます。この客観的なデータを活用し、現在のケアが利用者の状態維持・改善に繋がっているかを評価し、計画の見直しに役立てることが、科学的介護の推進につながります。

≫あわせて読みたい:【通所・訪問リハ管理者必見】科学的介護推進体制加算とは?算定要件と業務負担を減らす実践的運用術

Q. 介護ソフトと連携するメリットは?

A. 日々の記録が自動でLIFE提出用のデータ形式に変換されるため、転記の手間や入力ミスが大幅に削減されます。これにより、職員の業務負担を軽減し、より質の高いケア提供に時間を使いやすくなる点が大きなメリットです。

個別機能訓練加算(II)の算定に必要な書類と作成のポイント

加算算定には適切な書類作成が欠かせません。ここでは必須書類と、特に重要な「個別機能訓練計画書」「生活機能チェックシート」の作成ポイントを解説します。

個別機能訓練加算(II)算定に必要な書類リスト

加算算定にあたり整備すべき主な書類は以下の通りです。

- 個別機能訓練計画書: 利用者ごとの目標や訓練内容を定める中心的な書類

- 生活機能チェックシート: ADLなど利用者の心身の状態を客観的に評価・記録するシート

- 興味・関心チェックシート: 利用者の意欲を引き出すために活用

- 個別機能訓練の実施記録: 日々の訓練内容や利用者の様子を記録する帳票

この中で、特に「個別機能訓練計画書」と「生活機能チェックシート」がLIFE提出の主要情報となります。

個別機能訓練計画書の作成における重要ポイント

個別機能訓練計画書は、質の高いサービス提供の要となる書類です。

作成における3つの重要ポイントを解説します。

- 具体的で達成可能な目標設定

目標は「歩行能力の向上」ではなく、「近所のスーパーまで安全に歩ける」など、生活場面を想定した具体的な内容にします。本人のADLや意欲を踏まえた達成可能な目標が、モチベーション維持につながります。 - 多職種連携による共同作成

計画書は一人で作成するものではありません。理学療法士等がプログラムを立案し、看護職員は健康状態、介護職員は生活動作の情報を共有するなど、多職種が共同で作成します。 - 利用者・家族への十分な説明と同意

作成した計画書は、利用者や家族へ分かりやすく説明し、必ず同意を得ます。これは目標を共有し、主体的なサービス利用を促す重要なプロセスです。

利用者様の状態を把握する「生活機能チェックシート」の活用法

生活機能チェックシートは、利用者の状態を客観的に評価し、ケアの質を向上させる重要なツールです。

このシートを効果的に活用する3つのポイントを紹介します。

- 客観的な基準に基づいた評価

起居動作や食事等のADL項目を、定められた基準に沿って評価します。評価者の主観ではなく、誰が評価しても同じ結果になる客観性が求められます。 - 変化を捉えるための定点観測

3ヶ月に1回など定期的に評価し、利用者の状態変化を客観的なデータとして捉えます。この結果を計画の見直しに活用することが、PDCAサイクルの中核です。 - 居宅のケアプランへの情報連携

評価結果は、担当のケアマネジャーにも共有します。これにより居宅サービス計画(ケアプラン)の見直しにもつながり、一貫性のあるケア提供に貢献します。

【現場の実情】個別機能訓練加算(II)に関するよくある質問と回答

ここでは、算定の現場で判断に迷いやすい点について、よくある質問と回答の形式で解説します。法令の解釈だけでは分かりにくい、実務上の運用ポイントをつかみましょう。

Q1. 個別機能訓練計画の見直し・モニタリングはどのくらいの頻度で行うべきか?

A. 法令上は「少なくとも3ヶ月に1回以上」と定められています。

実務上は、次回の計画を作成する準備として、3ヶ月間の計画期間が終わる前の月に評価(モニタリング)を行う事業所が多いようです。

例えば、4月〜6月が計画期間の場合、6月中に次期(7月〜9月)の計画を作成するため、5月のうちに評価を行うといった流れです。利用者の状態に変化があった場合や、要介護度が変更になった際は、その都度見直しが必要となります。

Q2. どのような運動・訓練が「個別機能訓練」として認められるのか?集団体操は対象外か?

A. 利用者ごとの個別機能訓練計画の目標達成に繋がる内容であれば、訓練として認められます。

単に全員で同じ体操を行うだけでは、個別機能訓練とは見なされません。しかし、複数名の利用者に同時に訓練を行う場合でも、それぞれの計画に基づいた目的があれば問題ありません。

例えば、「Aさんは立ち上がりの安定」「Bさんは歩行時のふらつき軽減」という各々の目標があり、その両方に効果的な下肢筋力訓練をグループで実施するといったケースは、個別機能訓練として認められます。重要なのは、集団か個別かという形式ではなく、計画との連動性です。

Q3. 訓練時間の明確な規定はあるか?

A. 「1回あたり〇分以上」といった明確な時間の規定はありません。

必要な訓練時間は、利用者ごとに作成した計画の内容や目標、その日の健康状態によって異なります。そのため、一律の時間で区切るのではなく、計画に沿った訓練が適切に実施されたかどうかが重要視されます。日々の実施記録には、訓練内容と合わせて、どのくらいの時間行ったかを記載しておくとよいでしょう。

介護ソフトで個別機能訓練加算(II)の収益向上と業務負担を軽減する方法

加算算定は収益向上に繋がりますが、一方で書類作成やLIFE提出といった業務負担が増えるという悩みも生じます。ここでは、介護ソフトを活用して、その課題をいかに解決できるかを解説します。

個別機能訓練加算(II)算定による収益への影響

個別機能訓練加算(II)の算定は、事業所の収益に直接的なメリットをもたらします。

例えば、通所リハビリテーションの利用者50名にこの加算を算定した場合、月間で約10万円の増収が見込めます(20単位×50名×約10円/単位)。加算の取得は、質の高いサービス提供が収益にもつながる、重要な運営改善の取り組みです。

書類作成・LIFE提出の業務負担を大幅に削減する秘訣

加算算定の障壁となりがちなのが、計画書等の書類作成やLIFE提出にかかる業務負担です。紙やExcelでの管理では、転記作業や帳票管理に多くの時間が割かれてしまいます。

この課題解決の鍵となるのが、介護ソフトの導入です。

介護ソフトを導入すると、以下のようなメリットがあり、業務を大幅に効率化できます。

- 入力負担の軽減: 一度入力した基本情報は各書類に自動で反映され、転記の手間がなくなります。

- 計画書作成サポート: 過去の記録や文例を参考に計画書を作成できる機能もあり、作成時間を短縮できます。

- LIFE提出データの自動作成: 日々の記録からLIFE提出用のデータが自動で作成されるため、提出業務の負担が劇的に軽減されます。

これにより、職員は直接的なケアや利用者とのコミュニケーションに、より多くの時間を充てられるようになります。

請求業務との連携でミスを防ぐ方法

紙やExcelで情報伝達を行うと、加算の算定実績が請求部門に正しく伝わらず、請求漏れが発生するリスクがあります。

多くの介護ソフトは、日々のサービス記録と請求システムが完全に連携しています。加算の算定記録が自動で請求データに反映されるため、手作業による連携ミスを防ぎ、正確な請求業務を実現します。記録から請求までを一気通貫で管理できる体制は、安定した事業所運営の基盤となるでしょう。

まとめ:個別機能訓練加算(II)を効果的に活用し、事業所運営を強化しよう

本記事では、個別機能訓練加算(II)の概要から算定要件、LIFEへのデータ提出、そして具体的な書類作成のポイントまでを解説しました。

この加算は、科学的介護を推進する上で中心的な役割を担いますが、一方で書類作成やデータ提出といった業務負担の増加が課題となりがちです。

しかし、介護ソフト等を効果的に活用することで、これらの業務は大幅に効率化できます。記録から請求までを一気通貫で管理する体制は、職員の負担を軽減するだけでなく、安定した事業所運営にもつながります。

個別機能訓練加算(II)への取り組みは、質の高いサービス提供と収益向上を両立させるための重要な一手です。この記事を参考に、貴施設の運営強化にお役立てください。