通所介護計画書とは?目的と関連書類との違い

毎日作成する通所介護計画書。その目的や役割を正しく理解するだけで、日々のケアの質は大きく変わります。

この章では、計画書が果たす3つの目的から、関連書類との違い、署名のルールまで、基本ポイントを分かりやすく解説します。

なぜ必要?計画書の3つの目的

通所介護計画書には、主に以下の3つの目的があります。

- 介護報酬の算定根拠: 基本報酬や加算の算定に必要な、適切なサービス提供の証明となる公的な記録です。

- 利用者・家族への説明: サービス内容と目標を明確にし、安心と信頼を得ます。

- チーム内でのケア統一: スタッフ間でケアの方針を統一し、サービス品質の向上と安定化を図ります。

ケアプラン・個別機能訓練計画書との違いと連携のポイント

通所介護計画書は、ケアプランの方針に沿って作成します。ケアマネジャーとの密な情報共有が不可欠です。

混同しやすい、ケアプランと個別機能訓練計画書との違いは以下のとおりです。

| 書類の種類 | 主な作成者 | 役割と特徴 |

| 居宅サービス計画書(ケアプラン) | ケアマネジャー | 生活全体の方向性を定める「設計図」 |

|---|---|---|

| 通所介護計画書 | 生活相談員など | デイサービスでの具体的な支援内容を定める「実行計画書」 |

| 個別機能訓練計画書 | 機能訓練指導員など | 専門的な訓練内容を定めた「詳細計画書」 |

作成義務と署名・更新の基本ルール

運営基準で定められた義務と、押さえるべき基本ルールを確認しましょう。

- 作成と同意取得の義務

- 計画書作成は運営基準で定められた法的義務

- 利用者・家族への丁寧な説明と同意取得が必須

- 更新のタイミング

- 定期更新:最低6ヶ月に1回の見直し

- 随時更新:利用者の状態変化や目標達成時

- 署名の扱い

- 法的には署名がなくても問題ない場合もありますが、同意の明確な証明として署名の取得が推奨されています。

【実践】通所介護計画書の作成手順5ステップ

質の高い通所介護計画書は、ただ様式を埋めるだけでは完成しません。利用者一人ひとりに寄り添い、作成の流れを丁寧に進めることが、質の高いケアへの第一歩です。

ここでは、アセスメントから同意取得まで、計画書作成の具体的な以下の5つのステップを解説します。

- ステップ1:アセスメントと「利用者の基本情報」の記入

- ステップ2:「サービス利用目標」の設定

- ステップ3:「サービス提供内容」の具体化

- ステップ4:モニタリングと「実施後の変化」の記録

- ステップ5:利用者への説明・同意と署名

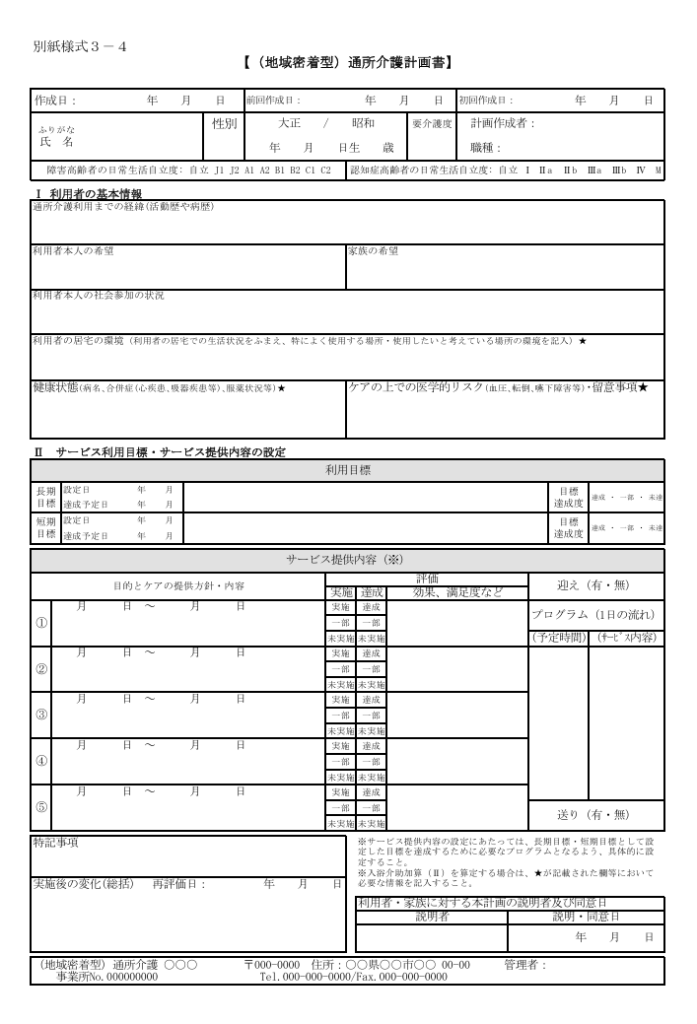

ステップ1:アセスメントと「利用者の基本情報」の記入

まずはしっかりと利用者を理解することが、良い計画書作成の基盤となります。

利用者本人や家族との面談を通じて、以下の情報を丁寧に聞き取り、「Ⅰ 利用者の基本情報」に記入しましょう。

- 通所介護利用までの経緯:どのような背景でデイサービスの利用に至ったか

- 本人・家族の希望:デイサービスで何を実現したいか、家族は何を望んでいるか

- 社会参加の状況:趣味や地域の活動、交友関係など

- 健康状態・医学的リスク:既往歴や服薬状況、転倒などのリスク

💡 事実を書き出すだけでなく、利用者の「その人らしさ」や本当のニーズを見つけることで、効果的な支援につながります。

ステップ2:「サービス利用目標」の設定【そのまま使える目標文例集】

アセスメント情報をもとに、計画書の核となる「目標」を設定します。

数ヶ月から1年程度で目指す「長期目標」と、1〜3ヶ月程度で取り組む「短期目標」に分けて設定するのが一般的です。利用者が「これならできそう」と意欲を持てるような目標を立てる参考にしてください。

| 目標の領域 | 長期目標の文例 | 短期目標の文例 |

| 身体機能 | 杖を使って、自宅の周りを安全に散歩できるようになる | 平行棒内で安定して10m歩けるようになる |

|---|---|---|

| 社会参加 | 他の利用者と会話を楽しみ、笑顔で過ごせる日を増やす | 週に一度、レクリエーションに参加し、発言する機会を持つ |

| 日常生活 | 自宅で簡単な調理ができるようになり、役割を持つ | 車椅子から台所の椅子へ、安全に移乗できるようになる |

これらの文例を参考にしつつ、必ず利用者本人の希望に沿った、個別性の高い目標を設定しましょう。

ステップ3:「サービス提供内容」の具体化

設定した目標を、どのようにして達成するのか具体的に計画します。

目標達成のために、デイサービスで提供する具体的な支援内容を「サービス提供内容」の欄に記載します。

- 個別機能訓練:短期目標に合わせた訓練プログラム(例:立ち上がり訓練を10回行う)

通所介護計画書と密接に関連する「個別機能訓練計画書」の作成や、加算(II)の算定要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫【管理者向け】個別機能訓練加算(II) まるわかりガイド|算定要件・LIFE提出・書類作成の悩みを解決 - 入浴・口腔ケア:身体の清潔を保つための具体的な介助方法

- レクリエーション:社会参加を促すための活動内容

- プログラム(1日の流れ):送迎からバイタルチェック、食事、活動、送迎まで

💡 「レクリエーションに参加する」といった漠然とした内容ではなく、「指先の機能向上のため、手芸クラブに参加する」のように、「何のために、何を行うのか」を明確に記載することで、スタッフ全員が同じ目的意識を持って支援できます。

ステップ4:モニタリングと「実施後の変化(総括)」の記録

計画書には、定期的にその進捗を確認し、評価と見直しを行う「モニタリング」が不可欠です。モニタリングで得られた情報は、「実施後の変化(総括)」の欄に記録します。

- 目標の達成度:短期目標がどの程度達成できたか

- 利用者や家族の変化:表情や発言、心身の状態の変化

- スタッフの気づき:サービス提供中に気づいた点や、次への課題

💡 このモニタリング記録は、次回の計画書作成時に重要な参考資料となります。

ステップ5:利用者への説明・同意と署名

完成した計画書は、利用者本人や家族へ丁寧に説明し、同意を得て初めて正式なものとなります。

専門用語を避け、利用者の生活がどのように良くなるのか、分かりやすい言葉で説明することを心がけましょう。内容に納得いただけたら、「利用者・家族に対する本計画の説明者及び同意日」の欄に署名をいただきます。

💡 署名をいただくことで、利用者と事業所が同じ方向を向いて、一緒にケアを進めていく体制が整います。

【管理者必見】LIFE加算に対応する計画書と帳票管理のポイント

基本的な計画書の書き方をマスターしたら、次は「加算」への対応です。LIFE関連加算は事業所の収益を支える柱ですが、算定要件は複雑で多くの帳票管理が求められます。

この章では、加算算定の確実性を高め、監査リスクを回避する帳票管理のポイントを解説します。

なぜ?LIFE加算で計画書と「帳票管理」が重要になる理由

LIFE関連加算の算定には、通所介護計画書とは別に、それぞれの要件に応じた帳票作成が不可欠です。

LIFEへのデータ提出が必須となる加算の代表例として、「科学的介護推進体制加算」があります。その具体的な算定要件や運用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

≫【通所・訪問リハ管理者必見】科学的介護推進体制加算とは?算定要件と業務負担を減らす実践的運用術

「加算は取りたいけど、必要な書類が全部作れているか、毎月不安…。監査で指摘されたらどうしよう…」

実地指導では、これらの関連帳票が「利用者ごと」「提供月ごとに」に漏れなく、適切に作成・保管されているかが厳しくチェックされます。作成漏れがあれば、加算の返還指導を受けるリスクも考えられます。

紙やExcelでの管理は、この「利用者ごと・月ごと」のチェックが非常に煩雑になりがちです。計画書作成と帳票管理は、常にセットで考えるようにしましょう。

介護ソフトで実現する帳票の作成・未作成の管理方法

煩雑になりがちな帳票管理ですが、介護ソフトを活用することで、その負担を大幅に軽減できます。

多くの介護ソフトでは、算定している加算に応じて、その月に作成が必要な帳票をシステムが自動でリストアップしてくれます。作成が完了したかどうかを利用者ごとに一覧で表示するため、誰がどの帳票をまだ作成していないのか一目で把握可能です。

管理者の役割は、書類の山から未作成のものを「探す」作業から、システムが示してくれた「未作成リストを確認する」作業へと変わります。

現場の声「入力モレのチェック機能が助かる」

実際に介護ソフトを導入している事業所からは、以下のような声が数多く寄せられています。

「加算に対する管理帳票の入力漏れを、システムがチェックしてくれる機能は本当に助かります。人の目だけではどうしても限界がありましたが、今は月末でも安心して他の業務に集中できるようになりました。」

(A事業所・計画作成担当者様)

システムによる機械的なチェックは、ヒューマンエラーを防ぎ、管理者の心理的な負担を軽くする上で大きな役割を果たします。

複写機能を活用した効率的な書類作成テクニック

帳票管理だけでなく、書類作成そのものの時間も短縮したい。そんな時に役立つのが「複写機能」です。

介護ソフトには、前回作成した計画書や帳票の内容をワンクリックで複写する機能が搭載されているものもあります。利用者の基本情報は登録データから自動で引用され、変更のない項目はそのまま活用できるため、毎回一から入力する手間がありません。

💻紙やExcelの「コピー&ペースト」とは異なり、元ファイルを探す手間や書式が崩れる心配も不要です。この機能で生まれた時間を、利用者と向き合う、より本質的な業務に使いましょう。

そもそもLIFEとは何か、その全体像や導入手順について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

≫【今更きけない】LIFE(科学的介護情報システム)とは?管理者向け 業務負担軽減の実践ガイド

現場の疑問を解決!通所介護計画書Q&A

現場でよく聞かれる3つの質問に、根拠をもとにお答えします。

Q. 計画書を更新するタイミングは?(福祉用具追加のみの場合など)

A. 利用者の状態変化や、ケアプランに大きな変更があった際に更新が必要です。

計画書は、利用者の心身の状態や生活環境の変化に合わせて、その都度見直す必要があります。また、大元となるケアプランの内容に大きな変更があった場合も、それに沿って通所介護計画書を更新します。

ただし、福祉用具の追加のみで、デイサービスでの支援内容に実質的な変更がない場合は、必ずしも計画書を再作成する必要はありません。その場合は、受け取ったケアプランの余白などに変更点をメモしておくといった対応で問題ないでしょう。

通所介護計画書の更新については、厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」にて、利用者の状態変化等に応じた見直しの必要性が示されています。

Q. ケアマネへの提出や署名の扱いは?

A. 自事業所で保管する「原本」には署名が推奨、ケアマネジャーへ渡す「写し」には不要です。

利用者本人や家族からの署名は、計画内容への「同意」を証明するために、事業所の控えに利用者・家族の署名または捺印をいただくようにしましょう。

一方で、ケアマネジャーから通所介護計画の提供の求めがあった際には、通所介護計画書を提出することを協力するように努めるものとされています(努力義務)。この場合の写しについては、あくまで情報共有のための参考資料という位置づけのため、署名は必須ではありません。

厚生労働省の「介護保険最新情報vol.1177 問17」にて、居宅介護支援事業所が保管するケアプランと、利用者・サービス事業所に交付するケアプランの取り扱いは異なる旨が示されており、通所介護計画書においても同様の考え方が適用されると解釈できます。

Q. 利用者・家族への説明で気をつけるべき点は?

A. 専門用語を避け、「生活がどう良くなるか」を具体的に伝えることです。

計画書の説明は、利用者や家族との信頼関係を築く大切な機会です。一方的に内容を読み上げるのではなく、以下の点を心がけると良いでしょう。

- 分かりやすい言葉で話す:「ADLの向上」ではなく、「トイレまで一人で歩いて行けるようになりましょう」のように、具体的な生活場面をイメージできる言葉を選びます

- 相手の理解度を確認する:「何かご不明な点はありますか?」と問いかけ、質問しやすい雰囲気を作ります

- 同意を強制しない:もし納得いただけない点があれば、その理由を丁寧に聞き取り、再度計画を検討する姿勢が大切です

計画書は、利用者と事業所が同じ目標に向かうための共通の地図です。納得と信頼の上で、一緒にケアをスタートさせましょう。

まとめ

本記事では、通所介護計画書の基本的な役割から、様式に沿った具体的な書き方、そして管理者として押さえておきたい加算対応のポイントまでを解説しました。

質の高い計画書は、利用者へのケアの質を高めるだけでなく、スタッフ間の連携をスムーズにし、事業所運営を安定させる土台となります。

日々の記録業務に追われ、本来のケアに集中できないと感じているなら、今が業務全体を見直す良い機会かもしれません。この記事が、あなたの事業所がより良いケアを提供するための一助となれば幸いです。

| 🌟 次のステップ 計画書作成の効率化や帳票管理にお悩みの場合は、介護ソフトの導入検討も有効な解決策の一つです。まずは資料請求や体験デモを通じて、現在の業務との違いを実感してみることをお勧めします。 ≫通所介護ソフト『えがおDEサービス デイサービス』の資料請求はコチラ |

最後までお読みくださりありがとうございました。