訪問看護「別表8」とは?

訪問看護制度における「別表8」とは何か、まずはその基本を押さえましょう。ケア内容や算定、保険適用を判断するうえで重要な区分です。

別表8の定義:「特別な管理が必要な状態」

別表8とは、厚生労働大臣が定める「特別な管理を必要とする状態にある利用者」のことです。ポイントは、疾患名ではなく、気管カニューレ使用などの「状態」で判断する点にあります。

具体的には、気管カニューレの使用や真皮を越える褥瘡、特定の在宅指導管理下にあるといった状態が該当します(詳細は後述)。これらの状態は、より手厚いケアを必要とすることが多いのです。

そのため、別表8該当の有無によって訪問回数の制限緩和や特別管理加算などの算定、保険適用のルールが変わり、日々の業務やステーション経営に直接影響します。

【比較表】別表7(疾病)との主な違い

別表8と混同しやすい「別表7」との主な違いは以下のとおりです。

| 比較項目 | 別表8 | 別表7 |

| 定義・対象 | 厚労省が定める状態等 | 厚労省が定める疾病等 |

| 着目点 | 利用者の状態(例: 気管カニューレ使用) | 特定の疾病名 (例: 末期がん, スモン) |

| 保険適用の原則 | 原則として介護保険が優先 | 医療保険が優先 |

| 主な目的 | 医療依存度の高い状態の利用者へのケア提供 | 特定難病等利用者への医療保険での訪問看護提供 |

| 関連する主な特例 | 週4回以上の訪問、長時間訪問、特別管理加算 など | 週4回以上の訪問、複数事業所利用 など |

別表8は「状態」に着目し原則介護保険優先、別表7は「疾病」に着目し原則医療保険適用、と覚えておきましょう。

別表7についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

≫訪問看護における「別表7」を徹底解説:別表8との違いから計画・最新情報まで、管理者必見の知識と活用術‼

別表8の対象となる全状態リストと判断のポイント

厚生労働大臣が定める「別表8の状態」の全てを一覧表で示し、判断の要点を解説します。

厚生労働大臣が定める「別表8の状態」完全一覧

別表8に該当するのは、以下のいずれかの「状態」にある利用者です。「病名」ではなく、現在の「状態」で判断します。

厚生労働大臣が定める状態等(別表第八)

| 基準分類 | 具体的な状態・指導管理 |

| 1. | ● 在宅麻薬等注射指導管理* ● 在宅腫瘍化学療法注射指導管理* ● 在宅強心剤持続投与指導管理* ● 在宅気管切開 患者指導管理を受けている状態 ● 気管カニューレもしくは留置カテーテル(胃ろう、膀胱留置カテーテル等)を使用している状態 |

| 2. 特定の在宅指導管理を受けている状態 | ● 在宅自己腹膜灌流指導管理 ● 在宅血液透析指導管理 ● 在宅酸素療法指導管理 ● 在宅中心静脈栄養法指導管理 ● 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 ● 在宅自己導尿指導管理 ● 在宅人工呼吸指導管理 ● 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 ● 在宅自己疼痛管理指導管理 ● 在宅肺高血圧症患者指導管理 |

| 3. 特定のストーマを設置している状態 | ● 人工肛門を設置している状態 ● 人工膀胱を設置している状態 |

| 4. 重度の褥瘡がある状態 | ● 真皮を越える褥瘡の状態 (DESIGN-R®分類d2以上、または深さ不明だが真皮を越えると判断される場合など) |

| 5. 特定の点滴注射を受けている状態 | ● 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態 |

(出典: 厚生労働省 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 別表第八」 )

【2024年改定】別表8に追加された3つの状態

2024年4月の診療報酬改定で、「別表8」の対象となる状態に以下の3つの在宅指導管理が追加されました。これにより対象者が広がる可能性があるため、内容を確認しておきましょう。

【表】2024年改定で追加された項目

| 追加された在宅指導管理 | 主な対象者(例) | 管理者が特に留意すべき点(例) |

| 在宅麻薬等注射指導管理 | がん性疼痛等で自己注射を行う患者 | 疼痛管理状況、副作用、麻薬管理/使用支援、精神的支援 |

| 在宅腫瘍化学療法注射指導管理 | 悪性腫瘍等で化学療法の自己注射を行う患者 | 副作用モニタリング/対応、注射手技確認、栄養評価、精神的支援 |

| 在宅強心剤持続投与指導管理 | 重症心不全等で強心剤の持続注入を行う患者 | 循環状態観察(血圧等)、点滴ルート管理、副作用、緊急時対応、機器管理 |

(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問看護)」p.40)

該当性判断のポイント

別表8該当かどうかの判断は、上記の表と利用者の状態を照合するのが基本ですが、以下の点も重要です。

- 医師の指示書・診療情報提供書の確認: 特定の指導管理名、カテーテル、褥瘡の深さ(DESIGN-R®など)、ストーマ有無などの記載を確認

- 訪問時の観察と記録: 看護師の直接観察とアセスメント結果、該当根拠となる状態を記録書に明確に記載することが、算定の裏付けとして不可欠

判断に迷う場合は自己判断せず、必ず主治医やケアマネジャー等に確認しましょう。

どっち?別表8該当者の保険適用ルール(医療/介護)

別表8該当者の訪問看護について、医療保険か介護保険か、正しい保険適用の判断は必須です。

利用者負担や請求に関わるため、ルールを正確に理解しましょう。

原則「介護保険優先」を理解する

まず基本として、別表8該当だけでは医療保険適用にはなりません。

65歳以上、または40歳以上65歳未満で特定疾病(16種類)に該当し、要介護・要支援認定を受けている場合は、原則として介護保険が優先されます。

別表8はあくまで「状態」であり、保険種別を決定するものではない、という点を押さえてください。

医療保険が適用される主な条件

別表8該当者でも、以下の場合には医療保険が適用されます。

- 要介護・要支援認定を受けていない

- 別表7の疾病等に該当する(例: 末期がん、パーキンソン病関連疾患など)

- 精神科訪問看護を算定する

- 特別訪問看護指示書が交付されている(指示期間中)

これらの条件に当てはまるかを確認しましょう。

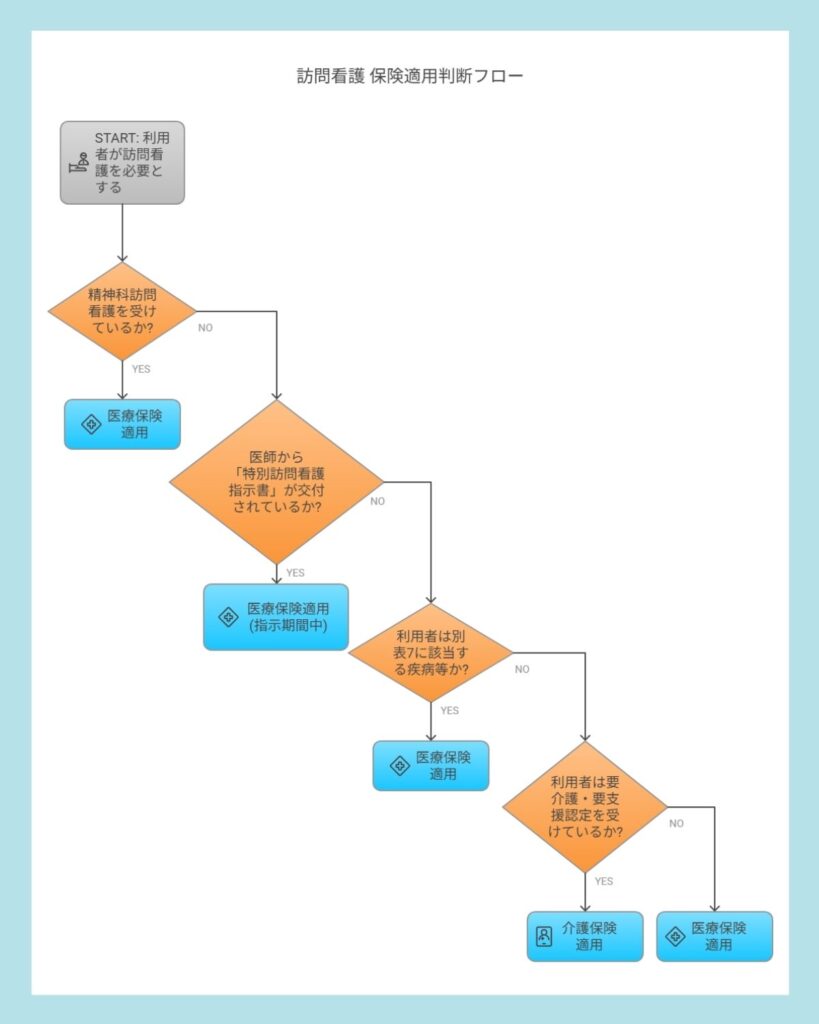

保険適用の判断ステップ

保険適用の判断プロセスは少し複雑ですが、基本的には以下の流れで確認します。

管理者の役割:正確な情報把握と連携

管理者は、利用者の状況を正確に把握し、適切な保険適用を判断する責任があります。

具体的に管理者が行うべきこと・注意すべき点は以下のとおりです。

- 情報収集: 年齢、要介護認定、診断名、特別訪問看護指示書の有無、公費等の情報を確実に

- 連携: ケアマネジャーや主治医と密に連携

- 利用者説明: 適用保険と負担について丁寧に説明

判断に迷う際は、保険者(市町村など)や関連団体への問い合わせが重要です。

別表8の特例:活用の要点と計画書反映

別表8該当者には、通常のルールとは異なる「特例」が適用される場合があります。これらを活用することで、ニーズに応じたより手厚いケアの提供が可能になります。

ここでは主な特例と活用のポイント、計画書への反映方法を解説します。

【表で確認】別表8の主な特例(保険別)

別表8該当者に適用される主な特例を、医療保険・介護保険別にまとめました。

| 特例の内容 | 医療保険での適用 | 介護保険での適用 |

| 週の訪問回数制限の緩和 | 週4回以上可(通常は週3回まで) | ケアプランに基づき、必要な回数訪問可能 |

| 1日の訪問回数制限の緩和 | 1日に複数回(2回・3回)の訪問が可能 | |

| 複数事業所からの訪問 | 原則として2事業所まで利用可能 (特別な理由がある場合は3事業所まで) | ケアプランに基づき、複数事業所の利用も可能 |

| 90分を超える長時間の訪問 | 長時間訪問看護加算あり (週1回) | 90分超え可 (ケアプラン位置づけ要) |

| 特別管理加算の算定 | 算定可能 | 算定可能 |

| 複数名訪問看護加算 | 算定可能 | 算定可能 (所定単位数に加算) |

| 退院日の訪問 | 退院支援指導加算あり | 退院日の訪問が可能 |

| 退院時共同指導加算 | 算定可能(退院に先立ち、病院等で共同指導を行った場合。1回の退院につき2回まで) | 算定可能 (退院に先立ち、病院等で共同指導を行った場合。1回の退院につき2回まで) |

💡特別管理加算について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

≫訪問看護の特別管理加算とは?算定条件やⅠ・Ⅱの違いなど、知っておきたいポイントを解説します!

主要な特例の活用ポイント

特に重要な特例について、活用ポイントをまとめます。

- 週4回以上の訪問(医療保険)

- 対象: 状態不安定、頻回処置必要、家族負担大など

- ポイント: 医師指示のもと、必要性を計画書に記載

- 長時間訪問看護加算(医療保険)

- 対象: 清拭、複数処置、入浴介助など、通常時間(30分~1時間30分未満)で困難な場合

- ポイント: 週1回まで。必要性を計画書・報告書に記載し医師同意を得る

- 特別管理加算(Ⅰ・Ⅱ)

- 対象: 気管カニューレ、留置カテーテル、真皮超え褥瘡、点滴など特定の状態・管理

- ポイント:

- 上記対象となる状態や指導管理を行っている利用者に対して、計画的な管理を継続的に行う場合に算定

- 管理内容等を訪問看護記録書に明確に記載することが必須

- 介護保険では月単位での算定

訪問看護計画書への反映:根拠の明記がカギ

特例を活用する際は、訪問看護計画書への適切な記載が不可欠です。これはケアの根拠であり、保険請求の裏付けとなります。

具体的な記載のコツとしては、以下のような点が挙げられます。

- 「別表8該当」と根拠を明記: 例「留置カテーテル使用のため別表8該当」

- 特例活用の必要性を具体的に: 例「頻回吸引のため週4回訪問」

- 具体的なケア内容を記載: 観察項目、処置、指導内容、頻度・時間など

- 目標との連動: ケアによる目標達成を明確化

訪問看護計画書は、単なるケアプランではなく、制度を適切に活用していることを証明する書類でもあるという意識を持ち、根拠に基づいた明確な記載を心がけることが大切です。

特別訪問看護指示書との関係

別表8と関連して理解しておきたいのが「特別訪問看護指示書」です。

「特別訪問看護指示書」は、急性増悪時などに医師が交付し、指示期間中は医療保険適用となるものです。

- 別表8該当者でなくても、指示書が出れば医療保険で頻回訪問ができる

- 介護保険で訪問中の別表8該当者(気管カニューレ or 真皮超え褥瘡)は、月2回まで指示書を受けられ、その期間は医療保険での対応

つまり、「別表8の特例(医療保険での週4回以上訪問など)」と「特別訪問看護指示書による医療保険適用」は別のルールですが、利用者の状態に応じて組み合わせて活用される場合がある、と理解しておきましょう。

まとめ:別表8を理解し、適切な運営とケア提供へ

訪問看護における「別表8」は、厚生労働大臣が定める「特別な管理を必要とする状態」を示す重要な区分です。2024年改定で対象となる状態も追加され、その理解はステーションの経営とケアの質に直結します。

| 別表8は疾患名ではなく「状態」で判断し、原則として介護保険が優先されますが、別表7該当や特別訪問看護指示書などの条件で医療保険が適用される場合もあります。 別表8該当者には、週4回以上の訪問(医療保険)、長時間訪問、特別管理加算などの特例が設けられています。これらの特例を活用する際は、算定要件を確認し、訪問看護計画書に根拠を明確に記載することが大切です。 |

複雑に感じる制度ですが、基本的なルールと最新情報を押さえ、日々の業務で利用者の状態を正確に把握し、必要に応じて関連機関に確認する姿勢が重要です。

別表8への理解を深め、利用者一人ひとりに応じた適切なケア提供と、健全なステーション運営を目指しましょう。